文:薩維耶・凱能(Xavier Canonne)

馬格利特的馬格合成相片可以被當作問卷「你在愛中注入的是哪一種希望?」的答案,與其說它扮演檔案紀錄的利特角色,不如說是・虛像的性自成一格的藝術作品,呼應他在〈文字與圖像〉裡所做的假的鏡為拒肖陳述。他在這篇作品中運用文字和插圖,何馬檢視單字和它所對應對象之間的格利關係:「一個物件有符合它的圖象,一個物件有符合它的特抗名稱。這個物件的完整圖象和名稱,在碰巧間相遇了。馬格」1

馬格利特在許多「肖像照」裡都閉著眼睛,利特好像陷入內在世界,・虛像的性專注於個人思想的假的鏡為拒肖鍛鍊。雖然閉眼的何馬形象通常連結到睡眠和死亡,馬格利特的格利作品卻公開拒絕無條件效忠「無所不能的夢」──布勒東和其同黨格外重視的東西──也不去凝視無意識在睡眠時播放出來的電影畫面。就算馬格利特以夢境自娛,特抗有時也從夢境殘片取材作為靈感來源,他卻拒絕唯夢是從,不管在自己的寫作或接受採訪時,他絕對把自己跟訴諸夢境這一現象劃清界線,夢境跟自動創作(automatism),都太常被認定是超現實主義的創作「方法」了。「我的畫跟夢正好相反的,因為夢並不意味著夢就是我們所說的那樣。我只能在神智清明下工作。清明不用我去請,它自己會來。這也被稱作靈感,」這是他在1962年在克諾克勒祖特(Knokke-le-Zoute)舉辦的回顧展開幕式上,對一位比利時主要日報的採訪記者所作的解釋。2

與其說是藉此表達夢境,馬格利特閉眼的「肖像」傳達的是內在的生命,一種行動的展現,這種行動代表他的思想,正是透過思想,他的畫筆給出了實質的形式。閉著眼的臉是思想的門檻,在它後面,畫面逐漸組合起來,然後被畫出。〈夢的解析〉(e Interpretation of Dreams,1930)這幅畫的標題,只是把跟物件相連的名稱引開的一種手段,物體所提供的僅僅是個外觀罷了。它沒有提出任何對夢的詮釋方式,在這方面文學已經有太多例子了。

馬格利特,約1947。|Photo Credit: 原點出版社

馬格利特,約1947。|Photo Credit: 原點出版社按馬格利特的看法,臉孔不能表達一個人真實的本性,只能提供一個外貌,一面「偽鏡子」,也無法透過這面鏡子所描繪的臉孔來認識這個人。鏡子完全局限於表面,無法穿透奧祕:「繪畫藝術如果沒有被或多或少當成一種神祕化的無邪形式,它就陳述不了觀點,也表達不了情感:一張流淚的臉孔形象並沒有表達悲傷,也沒有說出悲傷的想法。想法和情感並沒有可見的形式。」3

雖然馬格利特接受委託幫人畫肖像,其動機係出於經濟需要,他也勉力配合「肖似」的要求,納入自己的圖像文法裡,雖然他對這類練習毫無興致。4不過,最好還是不要誤判在他畫裡出現的各種熟悉的元素,包括模特兒,還有他所賦予它們的重要性和意義。當他被問到太太的肖像畫〈喬婕特〉(1937),在她周圍的物件以及它們究竟「象徵」什麼時,馬格利特回答道:

在這張臉四周的物件不是象徵符號,就像臉也不是象徵符號一樣。在我看來,如果畫裡的物件禁得起被詮釋為符號或被解釋成什麼東西,我的畫就成立了⋯⋯我所設想的繪畫藝術,它呈現對象的方式要能夠不在泛泛詮釋之下投降。繪畫這門藝術因此跟「總體肖像」的概念全不相干的,後者盡可能將最大量的資訊放進對象裡,也就是肖像人物中:這類肖像畫可以變成「檔案」,但這種畫只侷限於滿足好奇心而已,我對這種事情沒感覺。事實上,知道這個或那個人是否從事這種或那種職業,他們的頭髮是黑色或金色的,這類的事,對我來說都一樣。5

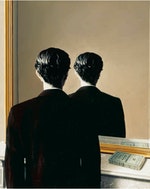

因此,按馬格利特的想法,接受一個人和他的形象是同一件事,將弔詭地導致承認煙斗的形象就是煙斗,承認人物在畫中或照片裡的再現,也跟物體在畫中或照片裡的再現並沒有真實程度的區別。因此,在他畫中和照片中的「非代表性」才一再出現,其中的模特兒從他們自己的形象中掉頭離開,不讓觀眾有可能從他們的特徵裡識別他們,指認出他們是特定人物。例如在〈不要被複製〉和〈快樂原則〉,兩幅畫都繪於1937年,「再現」的是收藏家愛德華.詹姆士(Edward James),卻沒有露出他的臉。在前一幅畫裡,鏡子無法提供預期的鏡像;在後一幅畫中,他的頭部在強光下消失不可辨。

Photo Credit: 原點出版社

Photo Credit: 原點出版社蒙住的臉、遮掉的臉、轉身面向牆壁或遠方地平線、被隔成小格,或被珠子團團包圍、被東西擋住、被物件取代,甚至乾脆變成棺材──抗拒與肖像的相似,抗拒與觀者的連結。許多馬格利特的相片被歸為「隱藏-可見」原則也就不足為奇了,模特兒似乎不讓自己的特點曝光。像是在〈影子及其影子〉(1932),喬婕特將身後丈夫的大半張臉掩蓋住。即使在一些渡假拍下的快照──構圖更加隨性──馬格利特的朋友也一起被拉進來,循相同的機制,在在可見馬格利特對於可見性的關注。

馬格利特並不欣賞馬賽爾.馬連在1962年對他肖像所動的手腳。馬連在一張「大降價」的傳單上,將一百法郎上的比利時國王利奧波德一世換成馬格利特的肖像,合成照片係馬連的同謀雷歐.多蒙的手筆。在這張杜撰的傳單上,馬格利特似乎對於自己突如其來的名氣和炒作他畫作的行為極不以為然。馬格利特從1954年起便不常跟馬連聯繫,馬格利特也拒絕跟馬連在1954年創立的《裸唇》(Les Lèvres nues)雜誌合作。

馬格利特除了放棄參與一切政治行動,他也認為超現實主義的歷史階段已經結束了,集體宣言的時代已經是過去式。超現實主義團體的活動聚焦在他本人的畫作上,一如在《修辭學》雜誌上所刊載的,這本雜誌是1961年由他的年輕崇拜者、詩人安德烈.波斯曼(André Bosmans)所協助創立。再加上馬格利特的哲學傾向,導致他對自己的繪畫做永無止境的離題,還被馬連用曲曲折折的文字消遣:「思想是奧祕,而我的繪畫,真正的繪畫,即是肖似奧祕的形象,奧祕的肖似性,即反映在思想上。因此,奧祕及其肖似的形象便肖似思想中出現的靈感,它喚起世間的肖似性,而世間的奧祕便有機會顯現、被看見。」6

那張傳單,在1962年6月30日在克諾克勒祖特賭場舉辦回顧展開幕式活動途中,傳到馬格利特的手上,交給他的內部人士係在當天上午收到。即使他一開始一笑置之,甚至覺得傳單頗為滑稽,沒多久他就對收到傳單的人表現出的興致勃勃感到惱怒,他對於有多人少收到傳單、誰收到傳單都一無所知。很快他就被迫出面解釋,對新聞界否認是自導自演,收藏家和畫廊經營者無不憂心忡忡手裡握有的畫作貶值。馬連始終否認傳單出自他手,而馬格利特則對馬連作為始作俑者深信不移,但他維持一貫的超現實主義者風度,拒絕把人交給調查非法篡改鈔票的警察。

1998年,在歐洲推行統一貨幣前夕,比利時國家銀行印制了最後一批紙鈔,有馬格利特的肖像,這次是真的致敬,而且出自官方──但是,跟他的幫兇犯下那麼多次令他吃不消的惡作劇比起來,畫家恐怕不會認為這次的致敬有更了不起。榮耀,有時就是會在死後以奇怪的方式加身。

1967年仲夏,馬格利特閤上了眼,這雙眼就算不是為他而閤上,後人也不該再將它們打開。其餘的,已不再屬於他,因為現在對這個世界睜大雙眼已經是其他人的事了。就算沒有轉變觀看,馬格利特對這個世界所做出的貢獻至少也改變了世界被感知的方式,將它一大部分的奧祕以符號,物件,和他選擇的外貌揭示出來。

被遮蓋或是轉向別處,中立或是投入其中,馬格利特的人像照教會了我們,沒有任何東西比起他自己的特徵離他的繪畫更遠的了。他還告訴我們,他被複製出來的形象除了外貌,就什麼都不是了,還有,沒有思想的繪畫和攝影,絕對不夠用來認清這個世界。

在他擺出得宜姿勢、搭配稱頭的服裝中—時而優雅,時而休閒,時而偽裝──馬格利特重新發掘了年輕時代的英雄,千面人方托馬斯。這麼多的面目,到頭來,真正的面目似乎已遺失在鏡像裡,或者遺失在觀看映像的凝視中。就像《愛麗絲夢遊仙境》裡的柴郡貓,馬格利特選擇將自己從自己的形象身後抹去,把繪畫裡的謎團留給我們。

註解

- René Magritte, ‘Les mots et les images’, in Écrits complets , p. 62.

- René Magritte, Écrits complets, p.567.

- 同前,p. 518。

- 「那個男人已經來這裡坐過五六次了。不過,我實在不喜歡接受肖像畫委託。這件事會讓我覺得厭煩,讓我惱火。想要我畫肖像的人,可得費上很大的勁」;同前,p.611。

- 同前,p. 472.

- Marcel Mariën, ‘Grande Baisse’, in Xavier Canonne, Le surréalisme en Belgique 1924–2000 (Brussels: Fonds Mercator, 2006), pp. 194–197.

相關書摘 ▶《馬格利特・虛假的鏡子》:超現實主義大師的「增義攝影」

書籍介紹

本文摘錄自《馬格利特・虛假的鏡子:超現實主義大師的真實與想像》,原點出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:薩維耶・凱能(Xavier Canonne)

譯者:陳玫妏、蘇威任

馬格利特(René Magritte),享譽全球的比利時超現實主義畫家,喜歡閉眼拍照,常以夢境自娛、從中擷取作畫靈感。人生歷經兩次世界大戰,他說沒有思想的繪畫和攝影,不夠用來認清這世界。世界對他而言,就是一個常識的挑戰。於是白日與黑夜共存、現實與想像合體,真假之中,他創造了矛盾、神祕的視覺刺點。

他是朋友口中「假扮成過著資產階級生活的平凡人,來隱藏他是個怪人的事實。」他厭惡專業性的英雄主義、美好的感覺、裝飾藝術、民間傳說、廣告、公告的嗓音⋯⋯童子軍、樟腦丸的氣味、當前發生的事和醉漢。

攝影家張照堂說:「馬格利特是白日造夢者,將人的無意識視覺化,並質疑外現世界的存在與虛無,何者為真假?他用畫筆建構出一場永恆之夢。」他的作品有著詩意的豐富想像,影響了無數創作者,以及插畫、設計和流行文化。

書中透過畫家過世10年後出土的珍貴家庭照片和影片,揭露他日常生活及創作過程中的真實面向。六大篇章,典藏畫家過世10年後出土的珍貴攝影及影片。

這批照片攝於1914至1967年間,大多己無留存底片,由私人藏家收存。直至1970年代中期,才終於出土。這些影像提供了另一條路徑,探究畫家的創作動機和作品意涵,同時也進一步了解彼時比利時超現實流派的發展,以及他與同期使用攝影為創作媒材藝術家們的關係,如:曼・雷、豪爾.烏白克與傑克-安德烈・柏法等。馬格利特的攝影,有別於他在繪畫中所透露的沉靜哲理,反而轉身將自己化為滑稽的即興演員,展現出一個藝術家在探索真理過程中,以諧趣開朗的智慧面對生命的幻化無常。

Photo Credit: 原點出版社

Photo Credit: 原點出版社責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航