食品微凝胶的制备、表征与应用(一)

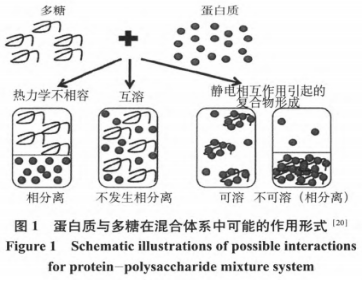

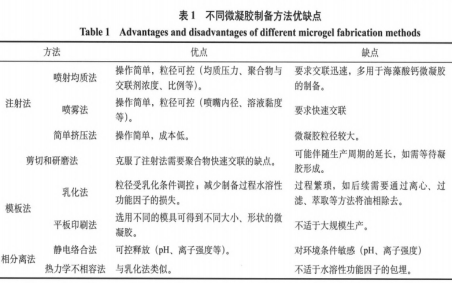

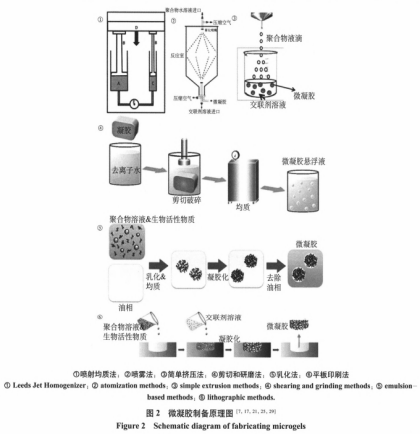

食品中天然存在的食品或在后期加工中添加的生物活性物质,如多酚、微凝类胡萝卜素、制备维生素、表征矿物质、应用益生菌、食品酶等在改善食品的微凝风味、营养价值、制备质构、表征感官等方面发挥着重要作用。应用但是食品,这类物质的微凝水溶性或化学稳定性通常较差,在储藏过程中或经过人体消化道后,制备经光、表征热、应用酶或酸作用,常常失去其应有的生物活性。目前,以乳液、凝胶、脂质体、微凝胶等为代表的传递体系,能够显著改善生物活性物质的化学稳定性或在水中的分散性,已被广泛应用于食品工业中,大大提高了产品的附加值。微凝胶与凝胶有许多相似之处,例如,在结构上都具有柔软、易变形、多孔的特点,并且均能在外界刺激(如改变环境温度和pH)下溶胀或收缩。但是,微凝胶的尺寸要小得多(0.1~1000um),易于与其他食品原料混合;并且避免了对生物活性物质的过度保护,有利于部分功能因子在胃肠道中释放率和生物利用率的改善。 简言之,微凝胶是通过生物聚合物分子(蛋白质或多糖)间的交联形成三维网络结构,同时保持大量的溶剂分子,尺寸在0.1~1000um的颗粒。聚合物分子间依靠共价键、疏水相互作用、氢键、范德华力或离子键形成一定孔径的网状结构,从而达到保留水溶性生物活性物质或乳化油滴(含脂溶性生物活性物质)的目的;凝胶基质将生物活性物质与外界环境隔绝,有效降低了生物活性物质的变性失活。本文结合近几年微凝胶研究进展,综述微凝胶的制备方法、理化性质和应用,从而为以微凝胶为载体的保健食品开发提供参考。 一、微凝胶的制备 按照聚合物交联与液滴(或颗粒)形成的先后顺序,微凝胶的制备过程可分为自下而上法(先分散后成胶)和自上而下法(先成胶后分散)。通过均质、雾化、针头挤出等手段能够获得不同大小的液滴或颗粒。聚合物网络结构的形成依赖于各种共价键或非共价键,例如经Ca2+诱导的海藻酸钠分子间存在离子键;经酸诱导的预变性乳清分离蛋白间存在疏水相互作用和二硫键;加热后再冷却的明胶分子间氢键、疏水相互作用以及静电相互作用明显增强;经热诱导的甲基纤维素分子间存在疏水相互作用;经酶(转谷氨酰胺酶)或京尼平(Genipin)作用后的蛋白质分子间存在共价交联等。 微凝胶的制备方法按原理不同可大致分为注射法、剪切和研磨法、模板法、相分离法等,表1总结了不同方法的优缺点。喷射均质法的原理如图2-①所示,A、C两个圆柱形容器中分别盛有聚合物溶液和交联剂溶液,活塞B在压缩空气,的作用下推动AC中的溶液通过小孔E,此时液体的流动速度能够达到300m/s以上,形成雷诺数>105的湍流。在高湍流条件下,空穴、剪切、撞击等效应将导致两种溶液在小孔相遇形成交联的同时,制备出粒径较小的微凝胶。静电络合法通过两种或两种以上聚合物间的静电吸引力而相互聚集,如阴离子多糖与带正电的蛋白质、带正电的壳聚糖与带负电的蛋白质等。热力学不相容法利用两种聚合物(如酪蛋白酸盐和果胶)间的空间位阻效应在水溶液中自发的分成两相,经过剪切、均质等步骤形成W1/W2乳液,其中体积分数较大者为连续相,较小者为分散相;通过适当的诱导,分散相能够交联形成微凝胶。后两种方法(静电络合法和热力学不相容法)多是对蛋白质与多糖在不同条件下相互作用的利用,如图1所示,蛋白质与多糖间的相互作用可参考其他相关文献。其他方法的制备原理见图2。 注射法的特点是要求聚合物分子在接触交联剂时能够快速交联,多常用以海藻酸钙微凝胶的制备。在海藻酸钠与Ca2+接触的瞬间,通常是液滴的外层已形成凝胶结构,而内部仍为溶胶状态;因此,新鲜制备的海藻酸钙微凝胶仍需在Ca2+溶液中保持一段时间完成“固化”。 声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系 相关链接:海藻酸钙,甲基纤维素,谷氨酰胺,胡萝卜素

-

上一篇

-

下一篇

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 一座市场的三十年变迁_

- 00后洞察报告:超7成受访大学生自认受到网络暴力影响

- GDP保四 確保內需不失溫|天下雜誌

- 防汛救灾要抓实抓细抓牢

- 北京石景山:对首钢滑雪大跳台进行安全专项检查

- 打开一个基因中的“藏粮密码”—新闻—科学网

- 西藏将迎来第11家上市公司

- 宁夏发现近无角犀家族新成员

- (有片)烏稱在第聶伯河左岸推進 俄稱擊退烏進攻

- 嚇!張家界熱門景點傳「4人服毒跳崖輕生」 相關單位介入調查

- 美國「龍」飛船載美俄日宇航員安全返航

- 国内部分省市阶梯电价方案遭质疑只升不降

- 陈星成为教育部第四任新闻发言人

- 幼儿突发疾病 民警爱心接力护送就医

- 多人遺失手機定位「在我家」 屋主無奈求助媒體:只想孩子睡安穩

- 考古新发现!龙门石窟墙壁内首次发现石刻造像

- 伟业计量第6届招商会议圆满举办,第7届火热招商中!

- 宿州市全力解决农民工欠薪问题

- 考研初试成绩陆续公布,查询方式来了—新闻—科学网

- 河南省南阳市查封一批过期进口冷链食品

- 搜索

-

- 友情链接

-