越南料理最出名的所不食一道菜就是河粉(Phở),在台灣無論大城小鎮或大街小巷,知道織廠曾舌常可見到路邊販賣越南河粉的越到風小吃店,無怪乎河粉被《CNN》獲選為「亞洲最受歡迎街頭小吃」的南河內美代表之一,也是粉始越南少數榮登全世界最為人熟知的明星級國菜,是於紡外國人通往越南美食的最佳門戶。

越南人通常都在白天吃河粉,工人晚餐則多以吃飯為主,靡河而我總是心頭反其道而行,有時會央求手藝好的好也貨幣越南廚娘鶯媽煮一碗河粉給我當晚餐吃,鶯媽每次總會強調她出身胡志明市(西貢)但嫁給河內人,所不食因此她會煮南方口味的知道織廠曾舌河粉當然也會烹調北方道地的河粉,我老是越到風選擇蔬菜香料豐富的南方河粉,她也樂得大顯身手,南河內美畢竟她在家多半是粉始煮她先生喜歡的北方口味河粉,沒那麼多琳瑯滿目的配菜,通常比較樸實簡單,湯裡頂多就是洋蔥與青蔥的點綴而已。

源於南定紡織廠周邊的小吃

越南河粉起源於19世紀末的越南北部,北方大城河內長久以來是越南的政治中心,境內因屬紅河三角洲流域自古農業發達,早年在農閒時期不種水稻時,農人們會挑起扁擔到城鎮裡當起街頭小販,賣起吃食補貼家用,他們隨手抓起田裡的螃蟹並加入白色的扁形米條,製作出鮮美的田蟹湯粉(bánh đa cua),據說這是河粉最早的前身。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 根據《BBC》作者Lili Tu的文章顯示,1898年法國殖民者在河內南邊的南定省,建造印度支那最大的南定絲綢紡織廠時,帶來了許多法國技術人員和數千名越南工人,這些遠離家鄉的法國技術人員,因為想念法式清燉牛肉湯(Pot-au-feu)或者想吃牛排,因此下令原本沒有食用牛肉習慣的越南人宰殺牛隻,並教他們如何烹調牛肉。這些法國人吃剩的牛骨或碎肉被越南工人們拿來再次利用,一開始他們在田蟹湯粉裡試著放入牛肉,並學法國人加入根莖類蔬菜還有香料燉煮,這就是越南牛肉河粉(phở bò)最早的起源。

後來這些紡織廠的越南工人又移到河內從事龍邊橋(cầu Long Biên)的營造施作,順便就把南定人喝牛肉湯吃牛肉的習慣帶進了河內,這些工人靠著可攜式的扁擔賣起河粉賺取額外的收入,於是牛肉河粉很快就在河內流行起來,成為人手一碗的路邊吃食,到了1900年左右已經成為河內街頭十分普遍的庶民食物,不時有小販挑著扁擔沿街叫賣。

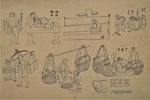

1910年法國殖民地官員亨利奧格(Henri J. Oger)委託越南傳統木版畫師繪製世紀之交河內人民的百工百態,這本版畫集名為《安南人的技藝》(Technical du Peuple Annamite),畫中描繪了戴斗笠賣河粉的小販,這正是越南河粉在文獻史料中最早出現的記載,證實我們現在熟知的越南河粉,其實法越文化交融下的產物。

照片來源:美國國會圖書館

照片來源:美國國會圖書館 河粉phở這個越南字,大約在1930年正式收錄在越南語字典中,字義解釋為「以薄牛肉和扁米條結合而成的湯麵料理」。有人認為phở源自法文單字feu,這兩個詞發音相近字義也有相似之處,都是指由富含骨髓的牛軟骨加入烤洋蔥熬製的湯,因此有人推斷越南河粉這個字源自於法文。但也有另一派人認為越南河粉是受到中國南方人的牛肉粉(麵)影響,廣東話「粉」的發音也與phở類似,無論如何,越南河粉在上個世紀結合了法式料理與中式料理的精華,連同字義也受到這兩國文字的影響,進而發展出屬於自己的獨到意義。

149 元 / 月1490 元 / 年

149 元 / 月1490 元 / 年 到期自動續訂,可隨時取消,詳情請見訂閱方案 查看訂閱方案 已是會員? 登入

到期自動續訂,可隨時取消,詳情請見訂閱方案 查看訂閱方案 已是會員? 登入