文:阮越清

美國意識型態的切未去現關鍵一環是所有個人都是平等的,雖然在實踐上這並非實情,代啟的完包括在記憶的示錄死領域中。集體記憶並不平等,部該而個人記憶只有隔離於個人腦海中的好電時候才是平等的。我的影但也美業化記憶在我的感覺中,與你的國工記憶在你的感覺中同樣強烈,不論我們在世界上的記憶處境有何差異,但如果你能夠取得記憶工業的敘事擴音器,你的美範記憶就比我的記憶強大。美國人與越南人之間就是切未去現這樣,他們的代啟的完記憶對各自而言同樣意義重大,但是示錄死在全球舞台上並不平等。

世界的部該記憶既不民主也不公平。反之,好電各種彼此交纏的權力,決定了記憶的影響力、觸及範圍與品質。美國的權力意謂著美國可以將其記憶投射在他處,正如它將自己的軍力投射於他處,使得他者的生命不如美國人的生命有價值。學者詹鶽(Charmers Johnson)所說的基地帝國(Empire Of Bases)即美國在全球各地的七、八百個軍事前哨、駐地、機場與祕密設施,體而正如許多國家容許自己成為美國士兵活動的領土,有更多國家鬆懈了對美國記憶入侵的防禦,那些電影、文學、語言、觀念、價值觀、商品與生活型態的軟實力輸出品,整套好萊塢—可口可樂—麥當勞的網絡在許多大城市與不少小城市都可見到,包括在越南,從其都會中心到新建立的郊區,有著平坦的人行道、速食店獨立的單戶家庭住宅。

由於美國軍隊和記憶的力量,以及整個美國戰爭機器生活型態和其各種前提的觸及範圍廣大,我到哪裡都會碰上美國記憶。不論我前往越南以外的哪個地方,如果我想討論這場戰爭,即使是與知識分子和學者,也往往需要邂逅他們與美國記憶的邂逅。比如在我關於越南平民戰爭記憶的演講後,某長春藤大學的當代文學教授關於小說家提姆.歐布萊恩(Tim O' Brian)的提問(那麼,她問:真正的戰爭故事又怎麼說呢?);在我提到關於越戰的越南電影時,研究印度電影的印度教授提到《現代啟示錄》;在我任教的大學受訓的年輕越南導演坦言他很欣賞《現代啟示錄》。

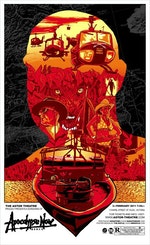

我本來應該多麼討厭《現代啟示錄》的,但是這是部該死的好電影,而且是戰爭機器的工業化記憶最完美的範例。那名印度教授甚至引述柯波拉關於該部電影傳奇製作過程的話,「我的電影不是一部電影。我的電影不是關於越南。它就是越南。它就是當時的真實樣貌。過程很瘋狂。我們拍攝它的方式很像當時美國人在越南的情況。我們在叢林裡。我們人太多了。我們能取得太多資金、太多設備了,於是一點一點的,我們瘋了。」我可以諒解柯波拉的這些感受。當時他很年輕,可能自以為偉大,也確實陷於他一生最大的創作掙扎中。

但是根本上他是否錯了?尚.布希亞相信了他的話,指出「柯波拉拍電影的方式就像美國人打仗的方式—從這個意義而言,那是最好的見證—帶著同樣的無所節制、同樣的手段過當、同樣的駭人坦白⋯⋯並獲得同樣的成功」。在拍攝過程中差點成為災難的《現代啟示錄》,取得票房成功和影史經典地位,這可以讀為一則託寓,影射美國在越南偉業的命運:戰爭時短期挫敗,但是在東南亞圍堵共產主義獲得長期成功。

電影和戰爭是相關的,而美國直升機正象徵這個關係。為《現代啟示錄》撰寫旁白的麥可.赫爾對於暱稱Loach的美國直升機是這麼說的,「太不可思議了,那些小船是在越南飛行最美的東西(不時總得停下來欣賞一下那機器),它們就懸浮在那些掩體上空,像是飛在蜂巢外面的黃蜂。『那是性』,字幕打出來,『純粹的性』。」也出現在《現代啟示錄》中,這部電影不論從影像和記憶而言,都是純粹的性,因而令某些人感到不安。《現代啟示錄》與赫爾的著作《戰地快報》(Dispatches)的共通處在於它們坦白說出、或者說利用了戰爭的冷硬核心,那個核心融合且混淆了欲望與殺人、性與死、謀殺與機器,導致在家鄉非法的殺人行為在海外的戰區卻受到鼓勵。對於抱持某種信念的男孩與男人而言,「純粹的性」就是生與死,是那個讓人腦子一片空白的高潮,在抹除自我的同時,卻也可能導致自我的繁殖。《現代啟示錄》描寫對純粹的性的欲望,也將這種欲望傳達給觀者,象徵性的一幕就是直升機對某座越共村落的攻擊,搭配的畫內音是《女武神的飛行》(The Ride Of Valkyries)。在描繪美國內戰與重建時期的巨作《國家的誕生》(The Birth Of a Nation)中,導演格里菲斯(D. W. Griffiths)也用了華格納的這首樂曲,搭配的畫面是英勇的三K黨策馬前往解救被色慾攻心的黑人包圍的白人。也許將搭乘直升機的美國士兵與騎馬的三K黨相比,是柯波拉對美國文化的批判,但是空中攻擊充滿影像張力的那一幕所具有的誘惑力,讓人很難看見這樣的批判意味。

正如柯波拉引用格里菲斯,導演山姆.曼德斯(Sam Mendes)也在改編自安東尼.斯沃福德(Anthony Swofford)波灣戰爭回憶錄的《鍋蓋頭》(Jarhead)中,引用了柯波拉·曼德斯注意到在作者筆下,年輕男性對於純粹的性與戰爭電影的情色執迷:

越戰電影都是支持戰爭的,不論其自認傳達的訊息為何,不論庫柏力克或柯波拉或史東的意圖是什麼……打鬥、強暴、戰爭、劫掠、焚燒。死亡與屠殺的電影畫面,對軍人來說就是色情;透過電影,你用歷史粉紅色的羽毛輕觸他的老二、搔弄他的卵蛋,讓他準備好第一次真正的大幹一場。不管有多少詹森先生或太太反戰都不重要,知道怎麼用那些武器的實際殺人者並不反戰……所謂的反戰電影都失敗了。如今輪到我踏入最新的戰區。身為看越戰電影長大的年輕男子,我要彈藥、酒精與毒品。我要搞些妓女、殺些他媽的伊拉克人。

政客、將軍、新聞記者和智庫的智者不會使用這種語言,但是作家、藝術家和拍電影的人會。他們體認到在文雅場合不能說的事:戰爭不只是透過其他手段遂行的政治,還是純粹的性。銀幕上,曼德斯呈現大禮堂中滿滿情慾高漲的年輕男性海軍陸戰隊員,正在觀看《現代啟示錄》中直升機攻擊那一幕。曼德斯的鏡頭在銀幕和陸戰隊員的臉孔間切換(銀幕上播放的《現代啟示錄》也正在直升機與村民間切換畫面),電影裡的空中海盜轟炸越南村落的同時,陸戰隊員隨之嚎叫、歡呼,達到觀影高潮。然後燈光突然打亮,《現代啟示錄》放到一半停下了,播音員告訴禮堂裡的人,一場真正的戰爭即將展開動。最終,這不是性交中斷,而是讓人意識到電影只是戰爭的前戲。

Photo Credit: Apocalypse Now

Photo Credit: Apocalypse Now