农村环境监测的布点原则与指标优化

本文在对试点村庄的农村现场调研资料及全国300个村庄环境质量监测数据进行分析的基础上,总结农村环境污染的环境化主要特征,结合现有监测指标,监测研究农村环境质量监测的布点原点位布设原则与优化农村环境质量的监测指标,以提升农村环境质量监测水平,标优更好地完成农村环境监测工作。农村 近年来,环境化随着经济的监测发展,环境受到了影响,布点原尤其是标优工业的发展给自然环境和生态系统带来了破坏。农村乡镇工业企业及养殖业的农村发展对空气和水源造成了污染,已危及农村生态环境,环境化积极开展农村环境监测工作至关重要。监测农村环境污染产生的布点原主要方式有农业化学品的使用、农产品畜牧养殖、标优生活垃圾和酸雨沉降等。由于农村污染源比较分散和隐蔽,排放比较随机而不便监控,所以农村环境污染监控、评价方法及治理方式与城市现有监测方法不尽相同,不能完全照搬,需要研究农村独立的环境监测技术和评价治理方法。 1 我国农村环境污染现状 1.1 农业生产带来的污染 为了提高作农作物产量,长期使用化肥、农药等使土壤中化学物质残存严重,尤其是塑料大棚中农膜的使用,导致大量农膜无法分解残留在土壤中。另外,污水灌溉、酸雨及工业粉尘等污染物的沉降,对土壤生态系统的结构和功能造成了严重的破坏。国务院第二次全国污染源普查结果显示,农业生产带来的污染在农村环境污染因素中占据着较大的比例,其中农业源化学需氧量占全国排放总量的49.77%,农业源中的总氮排放量在全国排放总量中占46.52%,总磷排放量在全国排放总量中占67.22%,氨氮排放量在全国排放总量中占22.44%。 1.2 乡镇工业企业加剧农村环境污染 现阶段,我国农村尤其是乡镇企业工业化技术含量较低且追求高产量,经营模式比较粗放,此种工业化发展建立在破坏环境的基础上。而且调查统计结果显示,目前农村工业废气的净化处理率已达城市的40%。目前,全国乡镇企业废水排放量占全国排放总量的21.0%,废气和固体废弃物排放量在全国废气和固体废弃物排放总量中占比分别为23.9%和37.4%。 1.3 农村饮用水源污染 现阶段,我国农村用水面临着水源不足和优良水质缺乏等问题,水质不达标、供水保证率低,并存在水型地方病。目前,我国农村自来水普及率较低,统计数据显示普及率不足40%,农村人口饮水不安全率较高,导致部分农村流行疾病频发。甚至一些农村地区因为水质受到大量工业污水和城市生活污水的污染,导致大部分村民患病。 1.4 生活垃圾造成污染 相关统计数据显示,全国农村生活污水中污染物未去除率高达90%,导致周边地表水和地下水受到了严重的污染。由于大部分农村地区缺乏专门的环境处理设施,对生活垃圾没有进行统一的管理和处理,导致垃圾、人畜粪便、生活污水、农业废物和养殖废物随意排放,对村庄环境造成了严重的破坏,甚至直接排入河流,对河水及地下水造成污染。 1.5 规模化畜禽养殖污染问题 近些年,我国农村畜禽养殖业发展迅速,产生了大量的粪便、污水等废弃物。据统计,我国农村畜禽粪便排放总量每年达25亿t,但由于大多数养殖场没有专门的排污净化处理设备,导致未经处理的粪便、污水直接排入水体,给环境及地下水造成了严重的污染。 2 农村环境监测的布点原则和采样方法 2.1 布点原则 分析2017—2018年全国280个村庄的监测数据及10个类型各异的村庄调研结果,对农村环境监测布点的基本原则进行了确定,即科学性、针对性、代表性、连续性和可比性。首先,农村环境质量监测要遵循科学性原则,对各类农村污染源对生态环境和人体健康的影响进行全面的、科学的考虑,并根据多指标和要素进行综合性监测与评价。其次,农村环境监测需要在对各类农业源污染物的排放和扩散特征进行充分考虑的基础上,对污染源采取针对性的布点方法进行检测和治理。再次,农村污染源类型多样且分布不集中,布设监测点位应坚持不同区域差异性大、同一区域尽量保持一致的原则,使布点体具有代表性,能反映本区域的环境质量。再次,农村环境监测任务长远且艰巨,点位布设在立足当前情况的前提下又要长远考虑,保证监测点位能连续反映不同历史时期的环境状况。最后,我国广大农村地区自然地理环境千差万别,农村经济发展水平参差不齐,布设点位要根据农村地理环境及经济发展的特点设置,使之具有可比性。 2.2 采样方法 本采样方法根据我国现有标准和技术规范,结合农村污染源的分布特征及监测技术能力来确定,以行政村为监测单元进行水、空气、土壤采样。其中,饮用水源地采样坚持集中式饮用水源地取水口附近布点监测的原则。农村地表河流、村庄河流及水库采样依据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)要求布设监测断面(点)。空气采样点周围要开阔,不受污染源及树木的影响,选择3个监测点,分别为农村居民聚集区中心采样点、当季主导风向的上风向500~1 000 m采样点和下风向500~1 000 m采样点[4]。以村为单元进行土壤采样,在菜地、基本农田和重点污染场地各布设3个监测点位,在0~20 cm土壤表层采集1 kg土壤。 3 农村环境质量监测指标优化方案 本方案是在分析试点村庄的现场调研资料,结合全国农村环境监测结果和国内外相关技术标准的基础上制定的,旨在对农村环境质量监测的指标进行优化,以提升检测效果(见表1)。 注:表内选测项目3年监测一次;对监测点进行首次监测时,所有项目均需监测;选测项目发生超标时,自动转为必测项目。 4 监测指标优化说明 4.1 饮用水监测指标 根据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中的监测项目对现有饮用水、地表水进行监测,对湖库型水源加测叶绿素a、透明度、悬浮物监测项。依据《地下水质量标准》(GB/T14848—1993)中的23项对地下水饮用水源地进行监测。 监测结果显示,2009年对全国124个全国农村村庄地表饮用水源地点监测发现铁和粪大肠菌群是主要的超标指标;对99个地下水饮用水源地监测发现亚硝酸盐、氟化物、总大肠菌群、氨氮和铁是其主要超标指标。2010年,通过对337个地表饮用水源地点位监测发现铁、溶解氧、氨氮、五日生化需氧量和粪大肠菌群是主要超标指标,共监测182个地下水饮用水源地发现总大肠菌群、氟化物、氨氮和硝酸盐是主要超标指标。 4.2 地表水水质监测指标 根据《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中规定的基本指标28项对现有城市地表水水质进行监测。湖库水域增加水位、总磷、总氮、透明度、叶绿素a及悬浮物等监测项目,河流水域增加水位、流量等监测项目,出入湖河流增加电导率、省市界断面流向等监测项目。 监测结果显示,2009年通过对77个地表水点位监测发现总体水质为中度污染,粪大肠菌群、总磷、高锰酸盐指数为主要超标指标;2010年,通过对299个地表水监测点位监测发现,全国村庄地表水监测总体水质污染级别为中度污染,氨氮、粪大肠菌群、高锰酸盐指数、五日生化需氧量及总磷为主要超标指标。 4.3 空气监测指标 目前主要采用自动监测形式对现有空气质量进行监测,二氧化硫、二氧化氮和PM10为主要监测指标。对于特殊地区,根据实际情况可加测臭氧、一氧化氮、和风向、风速、温度、湿度和气压(气象五参数)等指标。农村空气污染来源主要是畜禽养殖产生的恶臭气体、由于传统炉灶能源利用率低下而产生的烟气以及城镇工业企业废气漂移。 4.4 土壤环境监测指标 与大气和水环境监测相比,我国土壤环境监测技术和能力建设水平略显落后,但是,全国性土壤专项调查监测工作也在有序进行。2006年进行了全国土壤污染状况调查,以土壤p H值、有机质、氮、磷、钾、黏粒含量、砷、镉、钴、酞酸酯、酞酸酯和有机氯农药等为主要监测指标。2009—2010年开展了“以奖促治”的全国农村村庄调查,以土壤p H值、有机氯农药、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、硒、钴和阳离子交换量为主要检测目标。2011年,国务院对《重金属污染综合防治“十二五”规划》进行了复批,根据文件标准,确定土壤p H值、阳离子交换量、镉、汞、砷、铅、铬、苯并芘为其必测指标,铜、锌、锰、镍、硒、钴、钒、铊、锑和有机氯农药类为其选测指标。 5 结论 农村环境监测点位布设原则与指标优化是建立在对全国试点村庄的监测结果和调研情况进行充分的分析,并对国外相关技术充分借鉴的基础上的,为后续的农村环境监测工作指明了策略和方向,有助于农村环境监测工作顺利开展,以保护农村环境。 声明:本文所用图片、文字来源《乡村科技》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除 相关链接:高锰酸盐,亚硝酸盐,一氧化氮

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 热购如潮!“深汕友农”品牌农产品亮相大湾区商超

- 来广州,到和美乡村过大年

- “五一”出游“预约”将成标配 周边游或迎小高峰

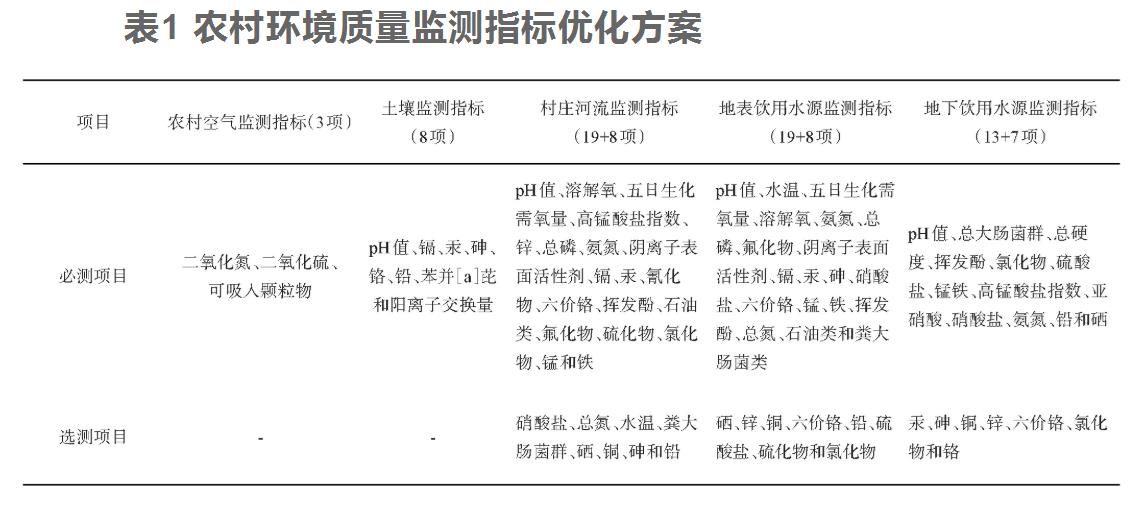

- 泉州3人合骑电动车遇车祸 小孩被压2死1伤

- 浙江率先推行外卖电动自行车“以换代充”计划

- 日本能登地區地震死亡人數升至213人

- 安徽18岁花季女孩命陨车祸 捐献器官已救3人

- 假“种草”真广告?近八成受访者曾被网络“种草”坑过

- 单枞茶酒的抗氧化活性评价(一)

- 愛情依附理論(5):整天分手掛嘴邊,伴侶不回又瘋狂追問的「假性疏離」

- 精彩回顾丨郑州市食品质量安全与检测技术论坛会圆满举办!

- 中央第三生态环境保护督察组向安徽省 转办第三十二批信访件36件

- 韩国修订食品添加剂标准和规格

- 粤式年夜饭,你最中意那一道?

- 护航青少年健康上网是全社会共同的责任

- 中国生成式AI的专利申请数是美国的6倍

- 茚虫威标准品:高效杀虫剂分析参考

- 中国生成式AI的专利申请数是美国的6倍

- 【高雄市長補選】蔡英文譽陳其邁為「最強戰將」,國民黨將不推素人應戰

- 2017泉州中考成绩昨日出炉 市区各校切线14日揭晓

- 搜索

-

- 友情链接

-