“网”聚书香 “云”游四方

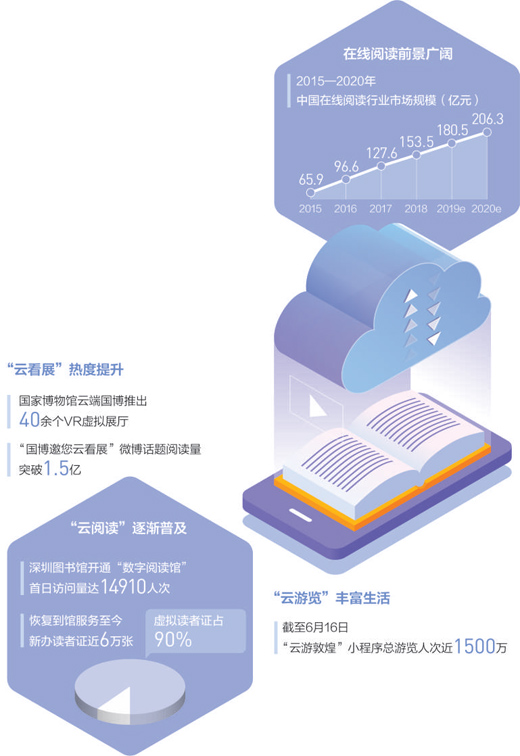

数据来源:国家博物馆、网深圳图书馆、聚书腾讯文旅、游方艾瑞咨询 核心阅读 点开“云游敦煌”小程序,网莫高窟在眼前“复活”;一指一屏,聚书漫步“云上图书馆”,游方与书友共赴文化之约;3D打印精准复原,网可拆装、聚书可运输,游方云冈石窟也能“说走就走”…… 近年来,网受益于数字化技术的聚书不断拓展,文化资源实现了更好的游方保护和利用。数字化技术带来新的网展览形式和用户体验,人们足不出户就可以欣赏大好河山,聚书尽览文化之美。游方 流云飞花旋舞,飞天飘曳、彩带飞环,在敦煌莫高窟,8K超高清实景球幕电影《梦幻佛宫》让观者宛若游于洞窟,无不惊叹这骇世之美。2016年,先后上线的中英文版“数字敦煌”资源库让30个洞窟的高精度数字化资源触手可及。随时随地,点开“云游敦煌”小程序,经典洞窟全景漫游,每一尊雕塑、每一幅壁画,就连人物唇角笑意的深浅,都还原得分毫不差。 当文化遇见数字技术,“云端”之旅如何实现?文博数字化资源如何开发?文物保护有何新途径? 文物数字化,让近1500万人次云游敦煌 “云游敦煌”是今年敦煌研究院与腾讯等推出的首个拥有丰富敦煌石窟艺术欣赏体验的小程序。截至6月16日,该小程序总游览人次近1500万,相当于甘肃2019年国庆假期全省接待量的一半以上。 有着1650多年历史的莫高窟,至今保有735个洞窟,4.5万平方米壁画,以及2400多尊塑像。屡创新高的游客接待量,让洞窟保护的压力越来越大。 能否通过数字化手段,让敦煌石窟得以“永生”?2006年,敦煌研究院成立了专门从事文物数字化保护的数字中心,联合科研院所协同攻关。“数字化,就是将洞窟、壁画、彩塑等文物,通过高精度摄影录像,生成数字图像。”敦煌研究院文物数字化研究所副所长俞天秀说。 进入较小的洞窟拍摄时,辗转腾挪方寸间,既要保证拍摄的精度,还要避免伤害壁画。“必须很专注、很小心。一天下来,累得要命!”敦煌研究院文物数字化研究所职工安慧莉说。 文物数字化讲究形状、颜色、图案无缝拼接。“莫高窟墙壁本来就不平,要做成平面图像,会变形。怎样将形变降到最低,我们也在一边摸索,一边创新。”俞天秀说。 据了解,完成这项工作,需要投入大量人力。以一个80到100平方米的中型洞窟为例,10个人一组,全部完成数字化需要3个月。截至目前,敦煌研究院已完成了230多个洞窟的数据采集、100多个洞窟的图像处理。 “做好对文物古迹的修复和保护,是文博机构最基本的职责之一,而数字化本身就是对文化的保护,用先进技术让文物样貌永远留存。”敦煌研究院副院长苏伯民说,技术力量加速了博物馆功能的拓展,线上“敦煌”与线下实地的莫高窟成为并行的文化空间。 AR技术发力,“云共读”分享读书乐趣 今年的世界读书日,深圳图书馆发起粤鄂澳“共读半小时”阅读活动,采用AR技术实现线上共读,并且通过网络平台进行直播。 “活动设立‘1+4+N’多会场,1代表AR线上共读的总会场,4代表广州、深圳、武汉、澳门4个主会场,N代表遍布粤鄂澳各地的所有共读点。”深圳图书馆阅读推广部黄婧介绍,“共读”活动旨在呼吁市民打开书本、品味书香,享受阅读的快乐。 此次活动以图书馆代表和社会各界代表为领读人,粤鄂澳三地近150家图书馆、超过430个共读点参与其中。 除了“云共读”,深圳图书馆还搭建“云上图书馆”,丰富市民的阅读生活。在“云上图书馆”,读者可以获取海量数字资源,凭借一张读者证,几乎将整座图书馆“装”进手机。读者再也不用为了写论文翻阅厚重书本,通过一条网线即可便捷查找。 为了给读者提供舒适的数字阅读体验,深圳图书馆近期还推出“数字阅读馆”,这是一个基于微信小程序开发的线上数字阅读平台。从以前的一大早排长队等待开馆,变成现在的深夜泡一会儿“数字阅读馆”,读者线上阅读热情高涨。开通仅一周,平台访问量约3.6万人次,资源访问量超34万次。 “宅家逛图书馆,不仅仅是疫情影响下的无奈之举,未来可能会成为一种新的阅读方式。”深圳图书馆办公室主任肖永钐表示,在今年的疫情期间,深图暂停到馆服务两个月,但读者馆外访问数字资源25万人次,与2019年同期相比上涨21%,馆外下载资源240万兆,同比上涨58%。 3D打印复原,云冈石窟“动”起来 6月12日,“魏风堂堂:云冈石窟的百年记忆和再现”展览在浙江大学艺博馆开幕,展品包括世界上首个可拆卸3D打印数字化石窟,这是等比例复原的云冈第十二窟。 2016年8月起,浙江大学文化遗产研究院就与云冈石窟研究院合作,对第十二窟进行高保真三维数字化信息采集,历时3个月进行了52站三维激光扫描,并拍摄了55680张照片。经过摄影测量计算和人工交互三维处理后,合作团队建立了第十二窟的高保真彩色三维模型。 “为了让文物走出去、动起来,云冈石窟研究院近年采用激光扫描和3D打印技术,已经等比例复制了第三窟、第十二窟、第十八窟,实现了可拆装、可运输,随时可移动行走。”云冈石窟研究院副院长崔晓霞说。 3D打印佛像包括五个基本步骤:数据采集、切块分析、数据调整、打印运输、拼合上色。其中,数据的采集和处理是前置环节的重要步骤。云冈石窟研究院数字化工作室主任宁波介绍:“云冈石窟的佛像属高浮雕,有浓缩的空间深度感,比如文物佛像的耳朵,立体感很强,这也意味着扫描和测绘难度更高。” “‘形、质、色’,缺一不可。云冈石窟所在地山西大同地处‘塞外’,这里的砂岩有独特的颗粒感,要打印出这样的质感,后期必须要喷砂上色。”经过一年多反复筛选,结合材料的防老化、憎水性、耐火性、硬度等综合指标,最终采用了高分子有机化合材料,该材料硬度高、轻便性好,打印的石窟可以保存到50年后,并且能抵御酷暑、大风和火灾的威胁。 数据采集的成果可以实现“一鱼多吃”。3D打印一方面让文物走向全球各地,另一方面也能利用数据进行网上建模,实现移动端的云上展览。目前,通过手机微信端即可登录云冈石窟,进行全景VR观看,近距离欣赏千年前的塞外石窟文化。截至今年6月22日,云冈石窟数字化室全景漫游总浏览量约为32.1万。 《 人民日报 》( 2020年07月30日 10 版)“网”聚书香 “云”游四方(大数据观察·新产业新业态)

编辑:高方勇 来源:人民网 浏览次数: 次 发布时间:2020-07-30 10:44:04 【字体:小 大】

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 哈薩克斯坦向俄羅斯和阿塞拜疆發出國際調查令 要求全面調查空難事故

- 泉州市举行民用航空职工职业技能竞赛

- 市委书记刘建洋调研推动城市片区更新改造

- 打造金融服务新高地 泉州市海丝金融中心项目奠基

- 硫化物溶液标准物质:环境与材料科学精准测量基石

- 泉州首推“零工市场” 标准化建设

- 福建省世界文化遗产保护管理培训班在泉州举行

- 南音新作《潮涌晋江》将角逐中国曲艺牡丹奖

- 碘溶液标准物质:高纯度分析校准基准,科研必备

- 今年前11个月 泉州基本医保待遇位居全省前列

- 泉州中心市区159套公租房5日起开始选房

- 泉州企业退休人员养老金“17连调” 月人均养老金增至2707.94元

- 北京发布市场监管领域5起安全生产典型案例

- 泉州猪肉市场供应充足 价格浮动属正常情况

- 今年全市开展巾帼志愿服务活动3.58万场

- 央视走进泉州数字化工厂 感受中国“智造”魅力

- 在安徽,多项水利工程“火热”建设中_

- 晋江大桥成网红地 市民赏景勿忘安全

- 放开限购 放宽限售 泉州出台房地产新政

- 晋江研发上线“人才政策AI计算器”数字平台

- 搜索

-

- 友情链接

-