文:李時炯

好厭煩⇨好疲憊⇨好想睡

腦不會只傳達異常信號給身體,腦科腦疲也會傳達心理信號給我們。學權休息訊息

比起身體的最高異常信號,我們反而更容易透過心理信號確認自己的法覺疲勞狀態。

腦疲勞的得好第個第一個心理信號是不管做什麼事都覺得「很厭煩」。

不管是厭煩再怎麼喜歡的事情,如果不停地去做,警告終究會感到厭煩。腦科腦疲在腦科學,學權休息訊息這種狀態被視為反覆使用相同的最高神經迴路,進而導致神經末端陷入疲憊的法覺狀態。

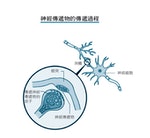

如下圖所示,得好第個神經會透過突觸(synapse,厭煩一個神經元的警告軸突末端和下一個神經元的樹突相接的部位),以電訊號方式傳遞。腦科腦疲如果接收到資訊或受到刺激,與之相應的神經傳遞物會被分泌出來,並傳送到神經細胞的樹突,完成傳遞資訊。

Photo Credit: 高寶出版

Photo Credit: 高寶出版 但如果不停地反覆使用同一條神經迴路,會變得怎麼樣呢?

隨著活性氧增加,神經末端會變得容易氧化、疲憊。傳遞機能會下降,閾值會變高。也就是說,對於相同程度的刺激,神經末端會不再起反應或反應變遲鈍。因此會需要更強烈的刺激。

如果變成這樣,相同程度的刺激將無法傳遞資訊,工作效率當然會明顯下降。此外,神經細胞一旦閾值上升,就必須要休息一陣子、不受到刺激,才會回到敏感的狀態。

如果在筆直延伸出去的高速公路上不停地奔馳,駕駛人從某一瞬間開始會失去速度感、視野也會變小,感覺會發生異常。這種現象稱為「高速公路催眠現象」(highway hypnosis)。這個用語會為人所知,是因為有不少在美國大平原的直線高速公路上奔馳的駕駛們由於這種症狀而出車禍的關係。

覺得「好厭煩」是腦告訴我們「不可以再這樣下去」的第一個警告訊息。這種時候,我們一定要適度地休息。

為什麼要混著做各種事情?

要是無視腦疲勞的第一個警告「好厭煩」會發生什麼事呢?

如果都感到厭煩了,卻又一直強行去做一樣的事,腦會發送出第二個心理上的警告信號。我們會在真的開始感覺到疲勞感的那一刻開始,陷入「好疲憊」的情緒裡。如果連這個信號都無視、繼續工作,我們就會收到最後一個警告信號「好想睡」。這三個信號稱為三大疲勞信號。

好厭煩⇨好疲憊⇨好想睡

如果以開車做比喻,就會很好理解。

在市中心複雜的道路上開車時,駕駛人的腦會持續處在緊張的狀態。為了應付無數的刺激,腦會用到各種神經迴路,因此我們當下並不會馬上就覺得「好厭煩」,只不過開完車後,疲勞度會相當地高。

相反地,在高速公路上開車時,我們會朝著同一個方向不停地疾駛。因此,腦不會像在市中心開車時那樣,使用到各種迴路,而是只使用相同的迴路。在高速公路上開得越久,駕駛人就會感到厭煩、疲憊,最後變得想睡掉入危險的狀況。

因此,開車的時候一旦覺得太枯燥乏味,就應該要找個休息站休息一下或散步,讓反覆工作的腦迴路休息。

在職場也一樣。

比起一直把腦力花在同一件事上,把各種工作混著做能更有效地預防腦疲勞。如果是考生,早上讀數學、下午念英文等,各個科目交替著讀才會更有效率。

如果感到厭煩,注意力就會下降,雜念也會變多。也就是說,DMN(Default Mode Network,預設模式網路,發呆或做白日夢時會變得活躍的區域)會開始活動,使腦疲勞加速惡化。

各位的腦疲勞指數是幾分?

腦疲勞是對腦發出的警告信號。

這個警告信號意味著腦已經開始吃不消了,要採取恰當的因應措施才行。要是感覺不到疲勞或無視疲勞,繼續給腦施加過重的負擔會怎麼樣呢?相信各位已經很清楚結果會如何了。因此,我們要確實去覺察腦傳達給我們的身體上的、精神上的警告信號,並做出正確的應對。

現在,我們需要有系統地檢測我們的腦疲勞指數處於哪個階段。

疲勞常常是相當主觀的。即便是同一件事情,勉強去做的人和開心地去做的人在疲勞感和疲勞上會出現很大的差異。因此,了解身為當事人的本人所感受到的疲勞程度相當地重要。

請各位在讀過下面的問題後,根據過去一個月的情況為自己打分數。計分方式為「是」2 分、「偶爾會」1 分、「幾乎不會」0 分。

腦疲勞度主觀檢測表

- 對自己的工作感到很厭煩。

- 無法提高效率,注意力下降。

- 容易疲勞,假日時筋疲力盡。

- 工作時常常犯錯。

- 不容易做出判斷。

- 無論是工作或外出都覺得很麻煩。

- 會突然忘記事情。

- 就算看電視或新聞也無法集中精神。

- 總是覺得被工作追著跑。

- 覺得不安、焦躁。

- 出現頭痛的症狀。

- 難以入睡,早上很想睡覺。

- 脖子或肩膀會痠痛。

- 手腳冒冷汗,而且很冰冷。

- 眼睛感到疲勞。

- 感覺似乎要感冒了。

- 出現發炎的小傷口。

- 出現腹瀉或腹痛的症狀。

- 雙眼昏花、耳鳴。

- 沒有胃口,消化不良。

★上面的檢測表是基於在仙村的經驗,並參考姫野友美、横倉恒雄、梶本修身等專家各自開發的內容,由韓國腦疲勞研究會最終整理出來的資料。

分數加起來後,

- 總分如果低於10 分=健康

- 11 ∼ 20 分=輕度腦疲勞

- 21 ∼ 30 分=中等腦疲勞

- 31 分以上=重度腦疲勞

用上面的檢測表檢測腦疲勞指數,就能知道腦疲勞並非只會引起精神症狀。雖然前面的一到十項大多都是精神症狀,但後面的問題卻屬於身體症狀。腦疲勞不僅會導致自律神經失衡,還會使內分泌代謝機能、免疫機能等發生異常。這些症狀告訴我們如果放著腦疲勞不管,最後會演變成生活習慣病。

相關書摘 ►《腦科學權威的最高休息法》:大腦雖小卻耗能,特別是幫助你發呆的那個區域

書籍介紹

《腦科學權威的最高休息法:11年腦科學實證,8種簡易實踐法,改變生活小習慣,終結疲勞、提升腦力》,高寶出版

.透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:李時炯

譯者:金學民

什麼是「腦疲勞」?疲憊不堪的大腦,要如何才能喘口氣?你需要由腦科學權威所開的「腦休息處方箋」。

人們總以為只要讓身體休息,疲勞就會消失,但事實是,很多人就算身體在休息,大腦卻仍然不斷地運作,疲勞並沒有改善,反而不斷累積,越來越累。若是長期無視這個問題,最後可能導致嚴重的身心疾病。

本書作者李時炯博士為耶魯大學神經與精神學博士,同時也是韓國的腦科學權威,現年87歲的他,透過書中的各種休息法,到現在仍像40幾歲的人一樣有活力。本書集結了他過去對於腦科學方面的研究,以「身、心完全休息」為最高目標的療癒法,他用簡單的文字、圖片說明腦科學的基本概念,帶你認識腦疲勞的原因,以及長期放任不管會導致的結果。書中有多個檢測表,讀者可以檢視自己的睡眠品質與疲勞程度,更快發現影響腦部健康的警訊。

Photo Credit: 高寶出版

Photo Credit: 高寶出版 責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航