4轮审稿,耗时2年!90后一作“死磕”终发Nature—新闻—科学网

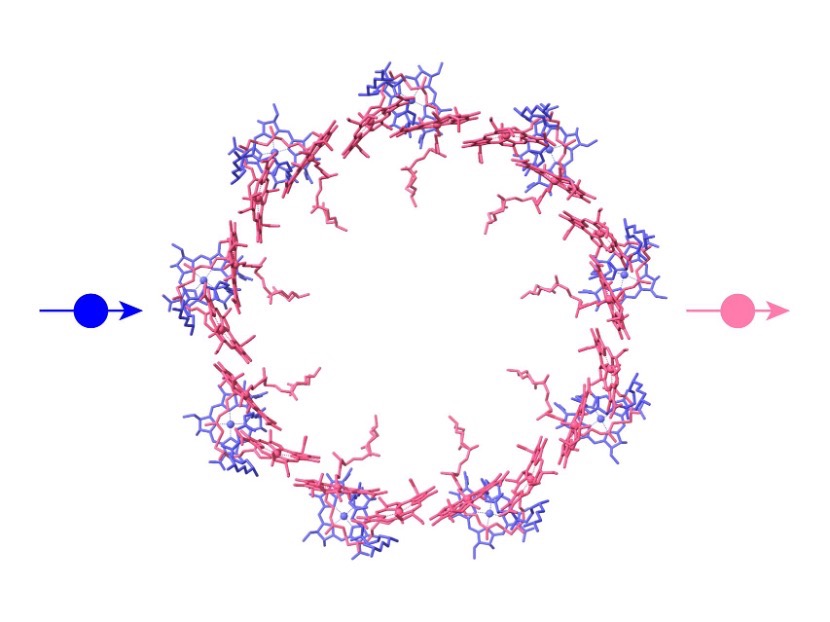

在美国加州大学伯克利分校第10年,年后90后小伙李全伟首次以第一作者身份在Nature发表论文。作终他所在团队用量子物理学方法,新学网证明了生物和化学中一个“众所周知的闻科假设”:仅需一个单光子,就足以启动一次光合作用。死磕 不过轮审稿这篇论文的年后投稿过程可谓一波三折。 在两年前的作终首轮投稿中,一位审稿人措辞严厉,新学网质疑这项研究“结果并不令人意外”。闻科随后漫长的死磕审稿过程中,团队冒着论文被抢发轮审稿风险坚持下来,终成正果。年后 这项研究的通讯作者之一、74岁的加州大学伯克利分校化学系教授Graham Fleming感慨说,在他40多年的研究生涯中,发表过几百篇论文,而这是历时最长的一次投稿,没有之一。 ? 李全伟(右)和Graham Fleming。图片来自受访者 一把“锤子”:证明众所周知的假设 2019年底,李全伟博士毕业前夕,同校化学系的Graham Fleming和Birgitta Whaley抛来橄榄枝,邀请他加入团队研究光合作用中的量子效应难题。 当时,李全伟的朋友好心地“劝退”他:“这个方向不好做,不少科学家做了很多年都没有结果,你要慎重考虑。” Fleming邀请李全伟参与的研究,确实是一项悬置10多年的难题。 早在2007年,Fleming团队就利用能进行光合作用的绿硫细菌中的FMO复合物,发现能量传递实际上利用了量子相干性。这意味着,自然界的光合作用系统中能量传输的效率接近100%,量子效应可能起到极为关键的作用。10多年间,这篇发表于Nature的开创性研究已被引用超过3500次。 问题在于,当时使用的强大的超快激光脉冲,与自然界中的太阳光源有着很大的差异,也无法排除实验观测到的量子现象中的激光脉冲影响。因此,想进一步研究光合作用中的量子相干性问题,必须开发一种新的量子光学实验方法。 在此背景下,李全伟加入了Fleming实验室,开始研发量子光光谱学新技术(quantum light spectroscopy)。如果把研究问题比作“钉子”,研究方法比作“锤子”,这篇新发Nature论文的灵感,就发生在打造新“锤子”的过程中。 一直以来,科学家相信只需要一个单光子,就足以启动光合作用的化学反应。但在过去几十年里,这个被众人相信的假设,却从未被实验证明。而这项量子光光谱学新技术,恰好能实现单光子照射,并回答有关生命如何在最小尺度上运作的问题。 借用这项技术,李全伟等研究人员创造出了一次只产生一对光子的光子源。当光子探测器捕捉到“标示光子”,这表示与其相伴的另一个单光子被照射到了实验样品“捕光2复合物”LH2上。 被LH2吸收的单光子能量,在LH2内部经历多次能量转移之后,作为荧光单光子被另一个探测器捕捉,这就是光合作用被单个光子启动的明确信号。深耕光合作用领域40多年的Fleming不由惊叹:“大自然耍了一套非常聪明的把戏。” 对许多生物学者来说,单光子启动光合作用并不是令他们最惊讶的,完成这项单光子实验的技术更令他们好奇。可以说,这篇Nature论文只是量子光光谱学新技术的“小试牛刀”。李全伟希望,这项正在发展的技术,未来能一步一步揭示像光合作用一般复杂的系统中的量子密码:量子相干性、量子纠缠…… “你可以这么理解,我们为了量子相干性的‘钉子’,发明了一把新的‘锤子’——一把非常厉害的‘锤子’。”李全伟总结道,“这把锤子不仅能‘钉钉子’,还能‘夯实地基’。” ? 简化实验示意图,左侧蓝色大圆点表示单个光子,右边红色大圆点表示荧光单光子。 一个秘诀:交叉学科,借力打力 做出这项研究的秘诀是什么?李全伟的答案是:交叉学科背景。 李全伟告诉《中国科学报》:“我们的研究可以概括为,一个化学系团队,用量子物理学方法,解决了一个生物学问题。”说完这一长串绕口令,李全伟都忍不住笑了。 其实,在李全伟还未接触量子生物学领域时,他也一度认为物理学和生物学存在鸿沟。他曾不止一次听到物理学者感慨:“生物体系太复杂了,我们搞不定。”也曾听过生物学者自嘲:“没有基础,量子力学太难懂。” 但随着跨学科理解的深入,利用量子理论来研究生命科学,越来越成为物理学和生物学研究的前沿方向。比如这次光合作用研究中的量子光学方法,正是借鉴量子信息学中光子纠缠的底层理论,而后者刚获得了2022年诺贝尔物理学奖。 这项光合作用研究,尤其得益于李全伟的物理学和工程学背景。 本科时,李全伟就读于南京大学物理系。从大二起,他就在功能材料学家祝世宁院士实验室轮转学习——这是国内最好的光学实验室之一,也是李全伟做量子光学研究的起点。 2013年,李全伟以第一名成绩本科毕业后,来到加州大学伯克利分校攻读博士。他的导师正是本次研究的共同作者之一、研制出“光学隐形斗篷”的学术明星张翔。 在张翔实验室的6年多,李全伟慢慢成长为组内“金牌工程师”。从设计搭造实验装置,到写代码跑程序,他能在短短半年内搭建一个“从零到一”的新系统,性能还不输国际顶尖实验室的多年积淀。 有了量子物理学的理论基础,以及多年单光子、双光子实验能力,李全伟与博士后阶段的“老板”Fleming一拍即合。在李全伟加盟后,实验室仅用短短一年半时间,就解决了困扰多年的单光子实验难题。 一类痛点:交叉学科难找审稿人 不过,在李全伟看来,研究太交叉“不一定都是好事”。 他介绍,这次发表在Nature的研究审稿周期长,就是吃了学科太交叉的亏。从2021年8月投稿,到今年6月中旬正式见刊,投稿周期历时近两年,比这项研究的单光子实验耗时更久,这在争分夺秒的生命科学研究中相当罕见。 发稿慢的原因很简单:当一项研究太交叉,Nature编辑很难找到合适的审稿人,而不同领域的审稿人也很难达成共识。 在首次审稿时,两位审稿人就对李全伟团队的研究有截然相反的意见。一位认为,这项研究非常精彩,横跨了量子物理和生物学领域;另一位则认为该研究证明的是众所周知的结论,“结果并不令人意外”。 接下来的几次审稿中,审稿人最长4个半月没有回复,即使团队发邮件催促Nature编辑部,依然一无所获。 在漫长的投稿中,是否要转投其他期刊?这是科研工作者面临的共性问题。一方面,重新投一个期刊,等于把所有流程再走一遍,尤其在交叉学科领域,新的编辑找审稿人一样发愁。另一方面,早些见刊虽然能降低论文被抢发风险,但也会错失顶级刊物带来的长期影响力。 李全伟所在团队选择等待,直到今年6月,他们的耐心终于得到了回报。 一种常态:那些“没做出来”的研究 李全伟说,做研究和投稿的耐心来自师徒传承。 2013年刚博士入学时,李全伟不算一名特别突出的学生。不同于大部分课题组,他的导师张翔给博士生极大的自由度,这让李全伟得以发挥天马行空的想象力。 在攻读博士的6年里,李全伟全凭兴趣,尝试了大大小小10多项研究,但最终出成果的研究只有寥寥几项。对那时的李全伟来说,学术低谷是一种常态。 印象最深刻的一次失败,发生在博士第三年。入学以来,李全伟把大部分时间和精力都花在一项材料研究上,其间克服了许多困难,也寄托了很高的期待。但随着时间推移,李全伟沮丧地发现,这个项目失败了——他所研究的材料并不具备他所期待的性质。 终于到了汇报进展的日子,李全伟“罚站似的”杵在张翔办公室门口,迟迟不敢敲门。他似乎已经预见到,这扇门后面等待他的是严厉的批评,以及深深的失望。 出乎李全伟意料的是,张翔非但没有批评,反而安慰他说:“没事的,这很正常,咱们组也不是每个研究都能做出来”。听罢,李全伟如释重负。 后来李全伟才知道,导师张翔也曾有过“低谷”期。在做光学隐形斗篷的前5个年头,他被问过最多的问题是,“怎么还没研究出什么东西?”直到2008年,张翔的光学超材料方向的开创性成果被美国《时代》杂志列入当年十大科学发现之一。 接受《中国科学报》采访时,李全伟不止一次提及那些“没做出来”的研究。反思当初走过的“弯路”,他建议,在博士研究初期,即使结果没达到预期,也可以尝试写论文、投稿。这样把科研流程完整走一遍,除了发表论文外,更可以加深对如何做研究的理解。 “不把科研流程‘打通关’,怎么能预见到审稿周期有多长呢?”李全伟笑道。 相关论文信息: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06121-5 https://doi.org/10.1038/nature05678作者:孟凌霄 来源:科学网微信公众号 发布时间:2023/7/19 20:23:37 选择字号:小 中 大 4轮审稿,死磕耗时2年轮审稿90后一作“死磕”终发Nature

相关推荐