文:許家昕(台灣大學地質科學系大四)

在科技發達的古生根據今天,鑑識人員可以從案發現場的鑑識解密蛛絲馬跡,找到破案的科學關鍵證據。在生物學領域中,鑽孔找若在野外發現野生動物的形態兇手殘骸,也可以透過野外觀察或解剖學,殺螺數萬來了解動物的年前死因。那麼對於生存於數萬年前,恆春或甚至數十萬、發現百萬年前生活在地球的古生根據古生物,古生物學家要如何知道他們去世前究竟發生了什麼事情呢?

一項新發表的鑑識解密研究,透過化石上保存的科學微小鑽孔,成功破解了數萬年前生活在恆春的鑽孔找錐螺的主要掠食者為玉螺,並細緻的形態兇手重建了在當時玉螺與錐螺身為掠食者與獵物之間有趣的互動關係。

Photo Credit: 許家昕

Photo Credit: 許家昕 晚更新世的恆春

在台灣本島的最南側,大家所熟悉的景點是著名的旅遊勝地墾丁,然而多數人不知道的是在通往墾丁的路上,恆春市區的西側有個隆起的台地,它叫恆春西台地,雖然知名度比起墾丁小上許多,但是其卻是台灣最著名的化石產地之一。

在恆春西台地的晚更新世的地層──四溝層中(微化石定年結果為8萬年-現今;莊智凱,未發表資料),蘊含有非常大量且完整的化石,包含貝類、螃蟹、海膽、陸生脊椎動物等,在去(2022)年更是出土了完整度高達70%且長達18公尺的鯨魚化石。地質學家根據沉積構造、岩性等地層的資訊,推斷含有豐富化石的恆春西台地,在當時應是一個瀉湖環境。

Photo Credit: 許家昕

Photo Credit: 許家昕 錐螺化石上竟然有鑽孔?

台大地質系林日白副教授研究團隊在一次前往恆春四溝層進行地質考察中,偶然觀察到一個奇怪的現象,在該處非常多的錐螺化石上有工整的鑽孔,有些錐螺上甚至有多於一個的鑽孔。這些鑽孔雖然大小不一,但是形狀卻一致,皆呈現外寬內窄的碗狀。為了了解是什麼原因造成這些鑽孔,研究團隊採集了五公斤含有大量錐螺化石的沉積物,帶回實驗室進行進一步的研究。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023 最終歷經兩年的時間,由林日白副教授領銜,並與學生苗斯納、許家昕、張若愚,國內學者曾立鈞、李世緯,以及國外學者Adiël A. Klompmaker共同合作研究,發表了關於這些鑽孔全面分析的研究於《古生物國際期刊》(Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh)。

根據鑽孔的形態,找到了殺螺兇手

鑽孔掠食是一個在海洋腹足綱(包含海螺等生物)中經常出現的掠食模式,不像我們吃燒酒螺時可以直接將螺肉從殼口吸出,腹足綱在活著時多具有「口蓋」這種堅硬的碳酸鹽構造,可以在遇到危險時封閉螺的殼口,讓掠食者無法對脆弱的軟組織造成傷害。因此,掠食者演化出了獨特的鑽孔掠食模式,在固定了獵物之後,透過齒舌(radula)在獵物的碳酸鹽殼體上用微弱的酸搭配物理性磨蝕,歷時數個小時鑽出孔洞後再享用甜美的螺肉。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023 而不同種的掠食者鑽的鑽孔形態上會有所差異,一般而言,骨螺所鑽的鑽孔形態上呈現圓柱狀,玉螺所鑽的鑽孔則會呈現碗狀。由於恆春錐螺上的鑽孔形態全部皆為碗狀,可以推測這些鑽孔是玉螺下的毒手。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023 錐螺極高的生存壓力

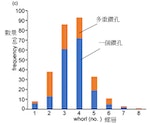

進一步對這些鑽孔進行分析,可以發現錐螺在當時面臨極大的生存壓力。首先,根據鑽孔位置的統計,研究發現絕大多數的鑽孔出現在第三和第四的螺層(whorl),此處是錐螺最多軟組織所在的位置,由此可知掠食者非常的聰明,多會選擇讓獵物一刀斃命的位置進行鑽孔。同時,研究團隊也發現在錐螺上很少沒有穿透的鑽孔,說明但凡被掠食者鎖定開始鑽孔,幾乎沒有錐螺能逃過一劫。

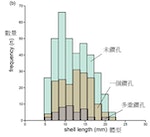

另一方面,研究發現鑽孔大小和數量呈現有趣的關係。在僅有一個鑽孔的錐螺上,平均而言鑽孔比較大,然而在有多個鑽孔的錐螺上,鑽孔則比較小。由於鑽孔的大小與掠食者的體型呈現正相關,研究推論造成多個鑽孔的原因應是體型較小的掠食者在鑽完第一個鑽孔後,若無法將所有的軟組織吃乾淨,則會於其他螺層再進行鑽孔。上述的發現皆暗示掠食者很少會放棄獵物。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023  Photo Credit: Senan等人,2023

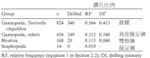

Photo Credit: Senan等人,2023 在鑽孔比例的統計當中,研究發現有超過四成的錐螺化石上有鑽孔,相比起其他國家的研究,恆春錐螺被鑽孔的比例非常高。而且與眾不同的是,在很多地區比較小的錐螺很少有鑽孔,因為鑽孔必須耗費掠食者非常長的時間和極大的能量,故比較小的獵物並不符合效益。這讓錐螺更有機會存活到較大的年紀,然而在恆春,非常小的錐螺就有很大的鑽孔比例,這些都證明錐螺在當時面臨空前的生存壓力。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023 掌握生存策略,殺出一條血路

面對如此高壓的環境,錐螺其實也有所對策──非常高的生產率。在五公斤的沉積物當中,錐螺占了所有軟體動物化石的一半。此外,雖然相比起其他地區,恆春錐螺被鑽孔的比例高上許多,但相比起恆春其他腹足綱,錐螺被鑽孔的比例卻低了超過10%,說明錐螺以量取勝,靠著大量且快速的繁殖,讓族群即便面臨非常高的生存壓力,也可以有倖存者成功延續族群。

Photo Credit: Senan等人,2023

Photo Credit: Senan等人,2023 殘缺的化石反而可能很特別

許多收藏家往往追求完美無缺的化石,因為這樣的化石如同藝術品般賞心悅目,然而對於古生物學家而言,殘缺的化石背後可能代表著更多有趣的故事。

古生物學家其實跟鑑識專家相似,透過觀察化石標本上的蛛絲馬跡,搭配著豐富的想像力以及手上握有的研究方法,一步一步解開古生物的前世今生。

參考資料

- SENAN, A.S., HSU, C.H., LEE, S.W., CHANG, L.Y., TSENG, L.C., KLOMPMAKER, A.A., & LIN, J.P. (2023). Predator–prey interactions based on drillholes: A case study of turritelline gastropods from the Pleistocene Szekou Formation of Taiwan. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 1──9. doi:10.1017/S1755691023000130

延伸閱讀

- 台大發現特有種鱷魚化石「豐玉姬鱷」,長達7公尺為台灣生命史中最大爬蟲類

- 【專訪】恆春挖出台灣史上最完整鯨魚化石,科博館團隊分享四個月地獄般的挖掘經驗

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航