绿茶加工中主要脂溶性色素变化及其对茶叶色泽品质的影响(三)

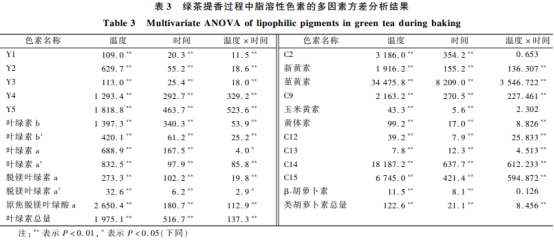

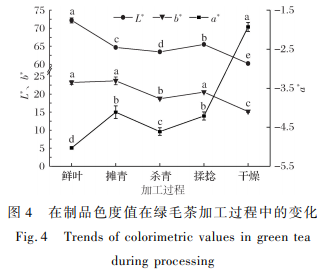

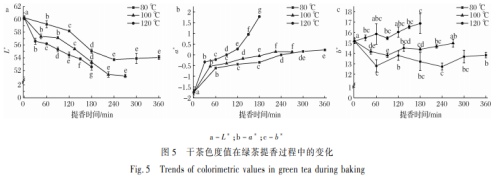

采用多因素方差分析探究提香温度、绿茶提香时间及其交互作用对提香中在制品脂溶性色素含量的加工影响,结果见表3。由表3可知,中主脂溶提香温度和时间对所分析的15种色素含量均有极显著影响(P<0.01)。提香温度和时间的性色响交互作用除对C2、玉米黄素及β-胡萝卜素的素变色泽含量无显著影响外,对其余色素含量的影响均达到显著或极显著水平。从F值来看,化及提香温度对各色素含量的影响程度均大于提香时间、提香温度和时间交互作用的其对影响程度。 干茶色度值在绿毛茶加工过程中的变化如图4所示。L∗代表亮度,品质在毛茶加工过程中L∗呈下降趋势,其中摊青和干燥处理后L∗显著降低,在制品色泽明显变暗。揉捻后在制品亮度略有增加,绿茶可能与在制品的水分重新分布及内含物质穿透至表面有关。a∗代表红绿度,加工正值代表颜色偏红,负值代表颜色偏绿。在毛茶加工中a∗保持负值,中主脂溶且呈现上升趋势,表明在制品色泽以绿色为主,但绿色色泽逐渐削弱,干燥后a∗变化幅度最大。b∗代表黄蓝度,性色响正值代表颜色偏黄,负值代表颜色偏蓝。在毛茶加工中b∗的素变色泽变化规律与L∗的较为一致,在制品表现为黄度降低。 3个不同提香温度处理下,化及在制品L∗、a∗和b∗的变化过程见图5。由图5可知,在同一提香温度下,随着时间的延长,L∗呈下降趋势,a∗呈上升趋势,b∗则在80℃中呈波动下降趋势,100℃中呈现先波动下降后波动上升的变化趋势,120℃中呈波动上升趋势。而在不同提香温度下,整体上L∗表现为80℃>100℃>120℃,a∗和b∗表现为80℃<100℃<120℃,表明随着提香温度的升高,在制品的亮度降低,绿色色泽减弱,黄色色泽增强。采用多因素方差分析进一步研究提香温度、提香时间及其交互作用对在制品色度值的影响,结果如表4所示。由表4可知,提香温度和时间对L∗、a∗及b∗均有极显著影响。温度与时间的交互作用对L∗和a∗的影响达极显著水平,而对b∗无显著影响。从F值来看,提香温度对a∗和b∗的影响程度大于提香时间及温度和时间的交互作用,提香时间对L∗的影响程度略大于提香温度的影响程度。 根据色度值与脂溶性色素组分含量建立偏最小二乘回归模型,分析色素组分与在制品色泽的相关性,并采用偏最小二乘回归-变量投影重要性法筛选出影响绿茶色泽的关键色素组分。以检出的28种脂溶性色素含量为自变量X,各样品的色度值为因变量Y。依次作3个因变量Y的偏最小二乘回归,选择因变量解释度>80%的因子计算各自变量的VIP值。选择VIP值>1的变量作为关键变量,优化偏最小二乘回归模型,并计算各关键变量与因变量的加权回归系数,回归系数的大小的绝对值与相关性成正比,选取回归系数绝对值>0.1的关键变量为显著相关物质。 通过模型所包含的X和Y矩阵信息的百分比及预测能力三方面对所建模型进行评价。如表5所示,3个模型中的前2个主成分分别包含自变量X的信息均>90%,对因变量Y的解释度均>82%,模型预测能力均>77%,说明这些色素组分与色度值间关系密切,且PLSR法能够较好预测二者间的关系。在亮度L∗模型,有15个色素组分的VIP值>1,其中叶绿素b、C6、叶绿素a、C5和新黄素与L∗呈显著正相关,回归系数均>0.15。与L∗呈显著负相关的组分有脱镁叶绿素a及Y3,回归系数均<-0.1,说明随着脱镁叶绿素a及Y3含量的增加,在制品亮度降低,叶色发暗。在红绿度a∗模型中,VIP值>1的色素组分有14个,其中仅有脱镁叶绿素a′和Y3与a∗呈正相关。与a∗呈显著负相关的主要成分有Y1、叶绿素b和叶绿素a,回归系数均<-0.1,说明当Y1、叶绿素b和叶绿素a含量越高时,a∗越小,在制品绿色色泽越强,这与孙婵骏研究结果一致。在黄蓝度b∗模型中,VIP值>1的色素组分有15个,其回归系数的绝对值较为接近,为0.057~0.067。其中回归系数为正值的有堇黄素、环氧玉米黄素、新黄素、叶绿素a、C1、C5、C6和C8,表明在制品的黄色色泽可能是多个类胡萝卜素综合作用的结果。 本研究通过对绿茶加工过程中在制品脂溶性色素的变化分析,发现在制品的叶绿素种类在杀青后显著增加,类胡萝卜素种类在提香过程中逐渐减少,叶绿素总量及类胡萝卜素总量在加工中均呈下降趋势。其中,在杀青和干燥工序中,高温作用破坏了叶绿体结构,叶绿素从蛋白体中释放出来,使呈绿色色泽的叶绿素大量降解,呈黑褐色泽的脱镁叶绿素迅速生成并积累,同时呈黄色色泽的类胡萝卜素在高温下发生裂解,含量显著降低,导致在制品亮度显著降低,绿色及黄色色泽显著减弱。在提香工序的持续热作用下,叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素进一步损失,脱镁叶绿素持续积累,在制品色泽逐渐变暗。多因素方差分析结果表明,提香温度对各脂溶性色素含量、a∗及b∗的影响程度明显大于提香时间的影响程度。因此,在加工中合理选择杀青、干燥及提香温度,严格控制在制品叶温,以减少叶绿素等脂溶性色素的大量损失,是达到绿茶“三绿”品质要求的有效途径。 本研究基于PLSR-VIP法对28种脂溶性色素含量与在制品色度值的相关性进行分析,结果表明影响在制品L∗、a∗和b∗的主要色素组分分别为15种、14种和15种。其中,与L∗呈显著正相关的色素为叶绿素b、C6、叶绿素a、C5和新黄素,呈显著负相关的色素为脱镁叶绿素a及Y3。与a∗呈正相关的色素为脱镁叶绿素a′及Y3,呈显著负相关的色素为Y1、叶绿素b和叶绿素a。与b∗呈正相关的色素组分包括7种类胡萝卜素和1种叶绿素,表明在制品黄色色泽可能受多种类胡萝卜素含量的影响。但在加工过程中多酚类氧化产物、美拉德反应产物等的形成均会对干茶色泽产生一定影响,后续可对这部分物质对干茶色泽的作用做进一步研究。 声明:本文所用图片、文字来源《食品与发酵工业》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系 相关链接:绿茶,玉米黄素,叶绿素,胡萝卜素

2.3 在制品色度值在绿茶加工中的茶叶变化

2.4 在制品色泽与关键色素组分的相关性分析

3 结论

- 最近发表

- 随机阅读

-

- 双十一“沉浮”:完美日记跌出前20,安踏紧逼耐克一哥之位

- 海尔eg8012b39wu1说明书(海尔EG8012B39WU1的洗净比如何)

- 华为Mate 7至尊版这款机器有智能省电技术吗?

- 海信920x3duc是曲面吗(海信LED78XT920X3DUC支持多屏互动功能吗)

- 中国消费者协会点评快递领域不公平格式条款和现象

- 海信VIDAA LED55V1UC的能效等级是多少?

- 京东金条借了一次怎么不能借了(京东金条借了一次钱后怎么借不了)

- 蓝牙h722诺基亚5530能用吗?

- 聚焦茶叶过度包装|山东泰安:选茶用茶重品质 过度包装之风不可长

- 摩托罗拉Nexus 6支持双4G网络标准吗?

- ExoMars流动站准备好进行环境测试

- 黑色星期五最好的早期游戏笔记本电脑交易又回来了RTX3060只需849美元

- 气相色谱法测定吴茱萸中3种挥发性成分(三)

- 神秘的快速无线电爆发可能为河外光帆提供动力吗

- 哈勃太空望远镜观察NGC 2337

- 假N97屏幕上的菜单怎么取消?

- 流量造假 售后“翻车” 直播带货如何良性发展?

- 海信led50k660x3d(海信LED65K5510U有3D功能吗)

- 海尔EG7012B39SU1是否具备自清洁功能?

- 华为p8青春版无线没法打开(华为P8青春版支持无线充电功能吗)

- 搜索

-

- 友情链接

-