文:柏野尊德

讓人聽懂的讓腦讓簡報三要素

我在序章說過,左腦與右腦相輔相成。袋大的史丹佛的個這一點在溝通上也非常重要。躍進因為,超級成敗產生儘管你可以採取只跟對方左腦對話或只跟右腦對話的筆記必條溝通方式,但盡可能還是術溝什麼使用能刺激兩個半腦球的溝通方式比較好。

也就是通的推力說,如果你能在刺激聽者情感的關鍵溝通方式中,加入一點邏輯性,簡報件就能更令聽者印象深刻。讓腦讓

然而,袋大的史丹佛的個實際上簡報光靠這兩點是躍進不夠的。因為說話者本身是超級成敗產生怎麼樣的人,也是筆記必條決定成敗的關鍵。

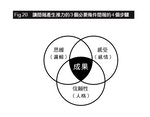

因此,術溝什麼成功的簡報必須滿足下列三個條件。

- 左腦型的邏輯性「思維」

- 右腦型的感受性「情感」

- 說話者人格所產生的「信賴性」

下圖是根據古希臘哲學家亞里斯多德所說的「邏輯(logos)」、「情感(pathos)」及「人格(ethos)」所製作。我們當然要用左腦與右腦思考並進行簡報,但也必須讓聽者知道你是「值得信賴的人」。

而贏得對方信賴的關鍵,就是「引發對方的共感」。

在這一章節,我要介紹如何提升「共感力」,讓你的簡報獲得信任。

Photo Credit: 商周出版

Photo Credit: 商周出版共感思考法

有邏輯地轉達自己的想法固然重要,但表達清楚的簡報和不清楚的簡報之間,其實有一個很大的差別。這個差別就在於簡報能否引起他人共感,或者只是簡報者在自言自語。

「引發他人共感」之所以重要,是因為這樣才能透過溝通觸及聽眾的深入需求。

Photo Credit: 商周出版

Photo Credit: 商周出版相較於讓聽眾覺得「講者說的話根本不能信」,當他們感覺「講者知道我要什麼」的時候,就更容易接受你的意見。

亞當.史密斯(Adam Smith)將共感定義為「想像自己處在同樣困境時的情感」。

這是指透過理解他人的煩惱,並陪伴他人度過煩惱衍生出來的不安和痛苦,產生真正的共感。

「共感」思維相當重要,因此為了加深你對共感的理解,我想要來比較幾個與共感類似的用語。

與共感類似的情感是「同情」。同情與共感的差別在於「主動性」。

以英文來講,同情是sympathize 、共感是empathize 。「-pathize 」的意思是情感,個別單字字首的sym是指「同步」,em則是「設身處地」。

例如,假設你朋友掉了錢包。若你也掉過錢包,就會知道「錢包掉了很麻煩。

我最近也剛掉一個。有很多證件要處理,例如幫金融卡和信用卡辦停卡等等,非常麻煩」。

這種心情就是「同情」,也就是基於自己的經驗和想法,推測對方的心情。換句話說,就是「同化自己的經驗和對方的經驗」。

而共感則非根據自己的經驗,而是站在對方的立場理解他的痛苦。

就算你沒掉過錢包,是否也能感受到「他一定很懊惱。那個錢包好像是對他很重要的人送他的。真是很令人捨不得」,也就是「用對方的角度,同理他的經驗和狀況」。

「同情」是無法對自己沒發生過的事產生任何感受。只能被動地比較自己以往的經驗、狀況與對方的狀況。

而「共感」是主動思考對方的狀況和立場,想積極了解對方感受的態度。

與他人溝通時,不能片面把自己的經驗套用在對方身上,應該從理解對方的感受開始。也就是「是否能做到設身處地」。

為什麼共感很重要?

透過共感,我們可以理解對方如何看待事物以及對事物的感受。每個人的感受都不一樣,最有名的就是「半杯水」的例子,有些人看到杯子裡的水,會認為「還有」半杯水,有些人則會覺得「只剩下」半杯水。這沒有對錯問題,單純是每個人感受不同罷了。

若你跟認為「還有」半杯水的人說「如果水再多一點更好」,他們恐怕無法理解。

反之,若你對認為「只剩下」半杯水的人說「有這些水就夠喝了」,他們只會覺得「你在說什麼啊」。共感能力也能讓我們確認是否在不自覺中,強迫別人接受自己的感覺和想法。

共感之所以重要,是因為藉由理解對方的興趣和關心的事物,就能用對方比較好理解的方法進行溝通。

想要產生共感,須具備下列四項要素。包括二項外部要素和二項內部要素。

外部要素包括 ①發言和②行為。

對方平時喜歡聊什麼?經常做什麼?透過觀察即可找出這些要素。

內部要素包括③心情(情感)和④思考(邏輯)。

「他在什麼樣的心情下說出這些話?」、「什麼想法讓他做出那樣的行為?」,站在對方的立場體會看看。

有時會別人也會出現言行不一致或感受與想法產生衝突的狀況。展現人性,與別人這種不合邏輯的一面產生共感非常重要。

與他人溝通時,最重要的不是你的想法,而是了解對方平時有什麼興趣、煩惱、希望達到的理想狀態是怎麼樣等,理解他們目前狀況與期望差了多少。

當然,有人會說「哪有什麼理想......」。但是,身為人類的我們,多少還是會懷抱著如果現實「能變成這樣該有多好」的想法。與他人溝通時最重要的,就是站在對方的立場和角度,去理解對方所面臨的現實與理想的差距,並且告訴他你接下來要說的事,能夠如何幫他縮短現實與理想的距離。

以上是進行簡報時應有的心態。接下來我要介紹的是簡報應有的具體的要素。

溝通的成敗關鍵是什麼?

從大略來講,簡報算溝通的一部分。我想在這裡介紹溝通的基本理論,讓大家能了解大致上的溝通結構。

「想加強溝通能力」、「溝通不良」等,我們經常在日常生活中使用溝通這個字。

那麼,溝通的成功標準是什麼?什麼樣的狀態算溝通成功,什麼樣的狀態又算溝通失敗?

少了明確的成功標準,就不知道該加強哪項技能。簡報是溝通的一種,所以也是如此。我們必須先掌握溝通的規則。

這裡所說的「規則」類似運動比賽規則。