(中央社)中研院天文及天文物理研究所與國際團隊合作,首次用新毫米波段觀測,同時首度同時拍攝星系中心超大質量黑洞吸積流及強大噴流,拍攝噴流並證實其起源間的黑洞聯繫,登上國際頂尖期刊《自然》。吸積

中央研究院昨(27)日透過新聞稿表示,流及全球電波望遠鏡有2個國際合作計畫「事件視界望遠鏡」(EHT)及「全球毫米波特長基線陣列」(簡稱GMVA),強大期刊其中EHT在先前發布史上唯2張黑洞照片,中研自GMVA的院跨這項最新研究成果則於今(2023)年4月登上期刊《自然》(Nature)。

中研院指出,國研這項研究成果讓人們對黑洞附近物理過程有更完整了解,究登並揭示黑洞本身的首次性質:「它不是很餓!」而是同時以低速率消耗物質,僅將一小部分物質轉化為輻射。拍攝噴流

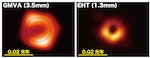

中研院說明,黑洞2018年阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡(ALMA)與格陵蘭望遠鏡(GLT)加入GMVA全球連線觀測,跨洲望遠鏡連線分辨率和靈敏度提高,首度能在3.5毫米波長下對M87星系中心的環狀結構成像,強化成像能力。

圖片來源:中研院網頁

圖片來源:中研院網頁 中研院天文所研究員、GLT計畫主持人松下聰樹指出,這次的黑洞吸積流及噴流成像,就是14年前啟動計畫,將望遠鏡搬到格陵蘭、在那裡重新組裝後的第一個科學研究成果。

中研院天文所研究員兼夏威夷運轉副所長陳明堂表示,將望遠鏡改造以適應極端寒冷的天氣並搬到格陵蘭島重新組裝,對研究團隊來說是巨大挑戰,有中研院團隊與國家中山科學研究院的工程師和技術人員一起完成,「我們為台灣的科學、技術和經驗感到非常自豪!」

中德馬普伙伴小組(Max Planck Research Group at the Chinese Academy of Sciences)組長、現任中國科學院上海天文台研究員路如森(Ru-Sen Lu)表示,以前只能在不同影像中分別看到黑洞和噴流,周圍的物質被認為會在吸積過程中落入黑洞,卻無法直接對它成像;現在拍到黑洞及其噴流的全景照片,發環變大變厚,說明落入黑洞的物質會產生額外輻射。

日本國立天文台助理教授秦和弘指出,研究人員在資料中也發現,靠近黑洞的內部區域發出的輻射比預期的要寬,可能意味著不僅有氣體落入其中,也有風吹出來,導致黑洞周圍出現紊流和混沌。

圖片來源:中研院網頁

圖片來源:中研院網頁 新聞來源

- 首次同時拍攝黑洞吸積流及強大噴流 中研院跨國合作登國際期刊(中央社)

延伸閱讀

- 天文學家觀測到「來自黑洞背面的閃光」,再度證明愛因斯坦廣義相對論是對的

- 看見宇宙:為什麼黑洞照片總是拍不清晰?

- 人類史上第一張「黑洞照片」背後的台灣故事

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航