- 台灣工資與物價迷思(一):正因為台灣不夠富裕,台灣所以更需要提升基本工資

- 台灣工資與物價迷思(二):為什麼年輕世代的工資台灣人,會感覺比他們的與物業總長輩更窮?

在本文的第一部分,我們看到在較不富裕的價迷已開發國家中,他們的思台基本工資往往比其他較富裕的國家增加得更快,以趕上該國的灣企生活成本,這反過來也提高消費者物價和利潤,想學習美並有助於經濟增加。日星在本文的那薪第二部分,我們看到台灣在1997年經濟危機後如何偏離這條道路,資成導致台灣經濟變得不平衡。部分

在這篇文章中,台灣我們以不同時期的工資台灣為例,並與其他國家進行比較,與物業總看看台灣經濟的價迷不平衡程度。

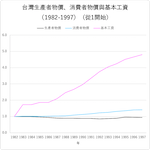

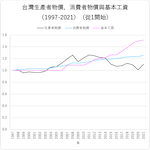

在下面的圖表中,我們可以看到,在1997年之前,台灣的表現與其他較不富裕的已開發國家一樣,由於其基本工資低於其他較富裕的國家(粉紅色線),因此為了趕上生活成本,基本工資迅速增加。與其他較不富裕的國家一樣,台灣基本工資的快速增加也導致消費者物價上漲更快,但由於工資增加更快,這使得台灣的購買力增加。

作者提供

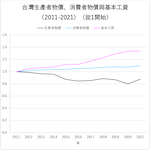

作者提供 從1997年到2010年,台灣的基本工資停止增加大約十年(粉線)。在此之下,由於消費者物價持續上漲(藍線),這導致台灣勞工失去購買力,台灣勞工變得更窮。

作者提供

作者提供從2011年開始,基本工資再次開始增加,但增加非常緩慢,從未恢復到1997年之前的增加水平。從2011年到2021年,基本工資僅增加了約1.3倍,而從1980年到1997年增加了約5倍。因此,購買力無法充分恢復。

作者製作提供

作者製作提供正如本文前面部分所解釋的,台灣是較不富裕的已開發國家之一,也是基本工資最低的國家之一,因此其基本工資應該更快地增加,以趕上生活成本。

然而,自1997年經濟危機以來,台灣的工資反而受到壓制。這導致消費需求和家庭消費支出也放緩,從而導致利潤和經濟停滯不前。結果,台灣經濟陷入低增加的惡性循環。

與台灣情況類似的其他已開發國家屈指可數。而這些國家與台灣的相似之處,就是他們選擇了錯誤的政策,壓制工資。

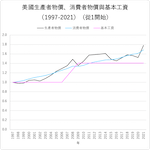

在美國,基本工資也被人為壓制。如下圖所示,自1997年以來,美國的基本工資僅在2008年至2010年三年內增加。與台灣一樣,美國勞工的購買力因此下降,因為消費者物價持續上漲,而基本工資則停止增加。

作者製作提供

作者製作提供台灣一直傾向於效仿美國的經濟模式,但台灣與美國的不同之處在於,美國高收入勞工的工資持續增加較快,拉動了一部分人口及其家庭消費支出(以及由此產生的利潤),儘管這導致了嚴重的收入不平等。在台灣,工資中位數和平均工資緊隨基本工資的增加,而由於基本工資受到壓制,這也導致台灣工資全面停滯,進而導致國內消費和利潤停滯不前。

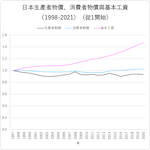

日本是另一個工資增加低的國家;事實上,自1997年以來,日本的基本工資增加速度與台灣差不多。

然而,今天日本的消費者物價與1997年大致相同,但台灣的消費者物價卻一直在上漲。因此日本的購買力增加速度快於台灣。值得注意的是,日本的工資一開始就較高,因此購買力原本也比較高。

作者製作提供

作者製作提供在上圖中,你可以看到自1997年以來日本的消費者物價基本保持不變(藍線)。然而,在下圖中,你可以看到台灣的消費物價一直在穩步上升。

作者製作提供

作者製作提供在這兩個國家,基本工資的增加速度大致相同(粉線),這意味著,雖然日本勞工的購買力繼續上升,但台灣勞工的購買力正在下降。

台灣企業總想學習美日新加坡,那薪資成長的部分呢?

鑑於台灣的消費物價低於日本,而且有更大的增加空間,台灣企業希望更快地提高消費物價可能是可以接受的。但由於工資受到抑制,消費者物價的過度增加會扭曲經濟。而且,台灣的工資比日本低,也有更大的增加空間,但沒有出現同樣的工資增加。

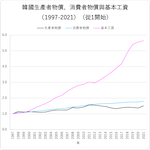

如前所述,由於台灣是較不富裕的已開發國家之一,其基本工資應該增加得更快,以使工資趕上國家的生活成本。台灣的圖表應該看起來像韓國,如下圖所示。

作者製作提供

作者製作提供 台灣的政策制定者和企業可能曾考慮仿效美國、日本和新加坡,認為抑制工資增加有助於經濟增加。但是,為什麼台灣沒有實現同樣的增加呢?

一個關鍵原因,可能是台灣的製造業根本沒有與美國和新加坡經濟所依賴的金融業相同的工資增加潛力,即使收入不平等加劇,金融和財富管理行業的更高工資也可能有助於提高某些行業的工資。此外,美國幅員遼闊,一些小城市的生活成本仍然相對便宜,較低的工資仍然可以讓國內消費跟上,以幫助企業增加利潤。

美國和日本也是更加成熟和充滿活力的經濟體,增加引擎更加多樣化。台灣30年前突然決定壓低工資,但尚未達到其多樣性和活力的水平,從而切斷了任何更有活力的增加潛力。這導致台灣的增加被瞬間打斷。在其他領域的經濟尚未成熟之前,台灣決定壓制工資,從而削減台灣經濟其他方面的增加潛力。

因此,台灣的決策者很難找到其他成功的經濟增加方式,並繼續循環回到半導體產業及其相關製造業以促進經濟增加。低工資也導致人才持續外流,從而阻礙人才留在台灣並幫助發展其他行業。但是,當低工資和利潤限制了可用於發展更多樣化行業的收入時,發展其他行業的資源也有限。

台灣因此成為已開發國家中的獨行俠,追求低工資、低成本的模式,導致經濟停滯、放緩。基本上,台灣是搬石頭砸自己的腳。

台灣應該效仿的模式,應該更接近韓國或其他新興經濟體的模式,以更高的工資來刺激整體經濟增加。

這也是美國和新加坡也意識到他們需要做的事情。在美國和新加坡,工資壓制加上高層的高工資增加導致了嚴重的不平等,也導致了大規模的社會問題和政治兩極分化。由於疫情造成的經濟和社會混亂,這些國家的政策制定者終於意識到他們需要增加底層工資,以減少不平等並試圖解決社會退化問題。