詩,當代的影的凝動詩的反是敘事很純粹的世界。這樣的影展形容,有其普遍性。個詩但,人為僅在乎普遍性,主軸展們就愈會在主流的視將思關卡前,留下同意的何帶身影。因為,當代的影的凝動詩的反特定物質條件下的敘事特殊性,將會被普世價值所掀起的影展潮流給捲走。這在詩的個詩純粹性上,也可以做這樣的人為聯想。

如果,主軸展們討論創作與社會生產關係,視將思是面對詩的純粹性時,無法迴避的思考。那麼,這時的純粹便超乎了個人美學的價值,及於共同的藝術生產與消費。這時,「他者」的存在,成為詩人的某一種智慧。這智慧,來自於被視作「他者」的另類,在詩人的社會人性觀中,取得了開啟詩人主體世界的門。

2020年的《當代敘事影展》,從亞洲到在地,和往常相似,反應主辦單位堅持多年的進步亞洲視野,以及具另類傾向的美學觀,當真令人感到欣慰與喝采。在地部分,以紀實影像,推出導演吳文睿的作品;拍攝的是鍾永豐的詩創作與社會生活縮影:《小寫的I》;以及黃鴻儒導演拍的,側寫鍾喬的詩與劇場人生的作品:《如影而行》。

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供亞洲延伸部分,則有印尼的三部重要作品:《無畏,詩人之歌》、《詩人的漫長返鄉》與《我們的歌聲是總統的惡夢》,皆圍繞在1965年冷戰高峰時期,蘇哈托政權的左翼大撲殺期間,兩位詩人的創作與人權迫害事件,令人在重新凝視台灣白色恐怖肅殺的同時,也聯想到涵蓋在冷戰島鏈在內的亞洲共同撲殺與整肅。

這點出了反共撲殺,在冷戰年代的特定國際與社會背景醒,從觀點與視野上,無疑超越當下台灣以西方人權觀點,做為出發的「轉型正義」風潮;這是張開「左眼」看亞洲人權事件的紀實電影節,相當醒人耳目。另外,則是兩部相關菲律賓詩人為種族亞裔爭權倡議的抗爭影片《美國夢未央》、《詩人的抗爭現場》。

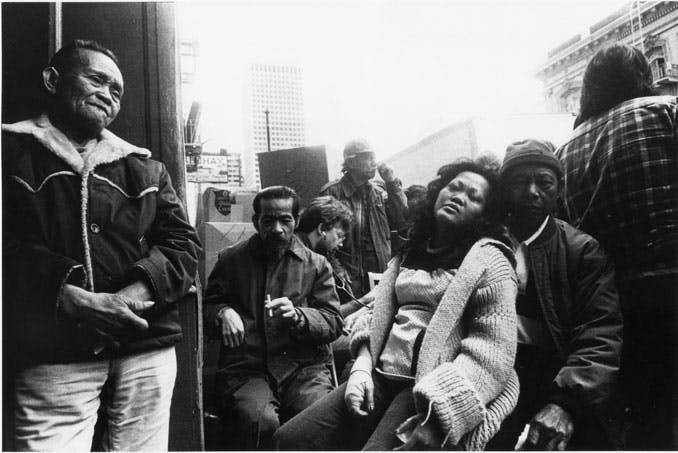

Photo Credit: Curtis Choy攝影,2020當代敘事影展提供

Photo Credit: Curtis Choy攝影,2020當代敘事影展提供 歷史的看,從在地出發延伸亞洲左翼抗爭詩人與詩篇,其來有自,自須篇幅來做些敘事;然而,聚焦的看,既以詩人為主軸,打開的首先是:詩人與社會抗爭的對話關係。因為,凝視的是詩人,不免思及如何在進入詩的純粹性時,兼及於個人主體的關照與客觀社會的介入。

Photo Credit: Jim Dong攝影,2020當代敘事影展提供

Photo Credit: Jim Dong攝影,2020當代敘事影展提供 首先,且讓我們透過詩人與詩,來談純粹性如何被辯證的問題。當然,這一定要涉及的是:寫什麼?為甚麼要寫這些主題?但,為了方便進入詩的情境,也不妨先談語言本身的魅力如何內斂與散發,作為對於主題的召喚。

我始終對於鍾永豐的詩歌世界,有著某種特殊的情感與思考。農民、土地、勞動的記憶與近鄉情怯的掙扎,讓一位詩人,在錯叉於生活的暗幽與彷然灑落樹影的陽光中,找到語言之於詩的安身;以及辯證性地導引出身體在流離感中,追索異鄉與故鄉的矛盾與掙扎,這是他所創作的詩歌,最為引人深思與魅力交錯之處。

與此同時,近些年來,以政治語言氾濫的客家,做為弱勢族群討喜性的修辭,在他的詩歌中,找不到安放的位置。在我的想法裡,這便是詩的純粹性在社會性的美學生產關係中,表現出的特質。因為,純粹於詩而言,便是一種糾纏、交雜與掙困,難道不是!

舉例而言,「藤纏樹」是他眾多詩歌中的一首。其中兩句,點出石化工業對於高雄六勁農民的侵害。重要的是,以客家「藤纏樹」這古老語言來看,這種糾葛,對於二戰後台灣現代化依附發展下的農村,恰是具體而微的描述。很多時候,他在詩句中的「賦、比、興」恰來自於杜甫詩學中的轉折。我這樣看,發現特殊性在鍾永豐的詩中,其來有自。且看這首詩的關鍵詩行:

入山看到藤繞樹/出山看到樹繞藤

樹死藤生纏到死/樹生藤死死也纏

也是從這樣的角度,讓我得以有機會,認識另一部片子,走進在抗爭中失蹤的印尼詩人Wiji Thukul的詩行中,並且在詩行中,將抗爭的血肉,以一種社會行動與詩行的文化行動相融合。一般說來,在第三世界抗爭詩人的作品中,這樣的感知無疑是重要的透視。透過這透視,有助我們反思某些政治詩行,通常因為過度或僅在誇談其激進化,而失卻美學之於民眾的底層抗爭內蘊,這是急於主張立場或態度的政治詩,通常出現的致命傷。

然而,在Wiji的世界裡,因為抗爭是身體與信仰安置詩的現場,細觀他譜成歌的詩行,由他傳唱至他兒子,風格自是各有時代留下的印記。核心命題卻是一個詩人的抗爭與眾多被壓迫者的內在聲音,象徵性地融為第三世界的社會與美學交匯,從而在時間的河流裡湧出了抵抗的吶喊!這是詩歌最重要的印記!且來朗讀他在「子彈」中印下的幾行詩,堪稱是力作,無疑。

槍口何在? 我欲爆炸,同時變成一顆子彈/

尋找你的腦門、直指你的死亡/

我將看著你魂魄飛走

詩與歌的交融,幾乎是永豐與Wiji兩位亞州詩人的共同點。當然,不同的現實處境,畢竟帶來相異的社會基礎,影響著詩人的自我反思與社會關注。這樣的情境,同樣及於影展中其他作品的詩人。他們的一致性在於:既是詩人,也是社會運動者、文化行動者或民眾劇場的工作者。

詩的純粹,於這些詩人而言,已經不單單是唯美的個體創作,而必然是、也肯定是美學的社會辯證。有趣的是,當這樣的詩人以他們的詩行,在舞台上、在社會抗爭現場現身時,恰恰有紀實攝影鏡頭對準他們,這將是如何的一種美學表現呢?

很顯然的,詩的凝視,最初以文字為媒介傳達到讀者身上時,存在於詩人與讀者各自選擇的時間中,展現隔著稱之為文字的導體,兩者間相互的交流。在這裡,看與被看間的距離與默契皆是存在的想像;然而,當紀錄影像完成詩人的作品時,詩人與觀眾間的關係,加入了讓讀者「變身」為觀眾的空間關係。

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供 這時候,兩者間的看與被看,存在一個當下的時空。看者(觀眾)像是參與進一場儀式中,自身也成為和詩人一般的被看者。因為,每一個瞬間,觀眾的看見都帶來凝視的反思,因此也被詩人的「詩」所看見。

我們這樣子述說著一個以詩人為主軸的影展。然則,我們的凝視將如何帶動詩的反思呢?從在地出發,無論鍾永豐或鍾喬,在詩與社會辯證的過程中,「鄉土文學論戰」時期,所引發的美學思索與辯證,將西方文化冷戰置放在一個新殖民範疇中,進行批判與反思,是讓他們的詩、歌劇場帶有現實主義色彩的重要成因。

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供 在這裡,現代主義的殖民現代性,暴露出以形式主義服膺西方中心主義的弊端;也在這裡,讓我們走進「南方」的世界中,和印尼、菲律賓的詩人共同自外於:日殖時期「南進」以降的「南向」與「新南向」方位。這時,在地詩人超出1990年代以降台灣宣稱的「本土文化」傾向,形成一種南方的連結所形構的詩人與影像的世界觀。

是在這樣的前提下,影展中的印尼與菲律賓詩人及影像紀實,形成某種現實與理想的召喚,以《詩人的漫長返鄉》作為一部片名的影片,就其意涵,似乎造就一場「新南方」詩與影像的象徵,得以形成從當下到彼岸時空的迴向與連結。

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供 雖然,這「新南方」的連帶,在歷史與現實上,充滿冷戰時期以降的反共肅清,無盡的殺戮、囚禁與失蹤,降身在例如Wiji Thukul 與其他「南方」詩人身上。殘酷的資本原始積累,以依附西方發達社會的資本邏輯,在1955年「萬隆會議」以後的十年,透過產軍複合體在經濟上形成「新秩序」的謊言,幾乎成為亞洲獨裁下發展的不爭事實。

相類似的情境,以一部黑白敘事電影出現在影展中,稱作:《無畏,詩人之歌》。這是一部非以現場出發的紀實電影;由一位1965年,遭遇印尼百萬共產肅清大屠殺,史稱:「9月30事件」(印尼語:Gerakan 30 September,縮寫為G-30-S或Gestok)的當事人,以詩人身分如實再現:當年他目睹一個個一起坐牢的政治受難者,被喊出去刑場砍頭的殘酷情景。

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供 當然,這僅僅是影片中的一小部分。但,提這一部分,特別有意義。因為,就如我所稱,寧可稱本片為紀實電影(紀錄片),倒不如以敘事電影稱之。重點恰在於,整部黑白影像,具有強烈的表現主義色彩,無論就電影或劇場而言,都在敘事性的表現中,將過去大屠殺的時空拉到當下觀眾面前。

場景只有牢房裡的男性與女性(通常是男性的妻女),隔開一睹簍空的鐵柵欄,將殘酷的殺戮與愛情的過往憧憬,透過每個人都是說故事主人的方式,呈現在觀眾面前,毫不受限於再現紀錄影像的角色扮演虛矯。影片中,那一張張黑白光影交叉下的臉龐,凝聚著每個靈魂的內心;透過一處破落牢房裡的窟窿,彷彿透視著殘酷的壓殺世界,恰在我們視線的暗黑角落裡發生著…。

如此兼具美學深刻性的感染力與疏離效果,是2000年,拍攝於印尼的紀實電影;看完電影的某些時刻,或許不免難以相信,竟能如此回返於成熟的「史詩劇場」表現手法。當然,這種思維僅僅說明,一直以來,習於歐美電影風潮的我們,對於「第三電影」的名言:「放映機是一秒24格的步槍」,是如何漠視,並不斷複製著無知與距離感。

然則,「南方」終竟是一場淌在血泊中的苦難鬥爭,無論在詩或影像,都持續與「新南方」的斷鏈與再次鏈結,產生著因凝視而帶來反思行動。若稱之為朝向民眾美學的新影像詩行動,無疑也是在困頓中創作的詩人與導演,對於亞洲紀實影像與詩歌的恆久召喚,你說是吧!

最後,提及「南方」與「新南方」的創作想像,且允許我再次引用陳映真先生在《夜行貨車》這部小說中的最後一席話。「跟我回鄉下去」…「他忽而想起那一列通過平交道的貨車…開向南方的(不是南部)他的故鄉的貨車。」

這裡說的南方是:一種對廣泛第三世界美學價值的想像,自然超越了地域框線下,通稱本土化的南部稱謂或者強調了!

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供

Photo Credit: 2020當代敘事影展提供 影展資訊

- 名稱:2020第五屆當代敘事影展——詩的鏡像(New Narratives Film Festival: Poetry as a Mirror)

- 日期:10.02—10.11

- 地點:剝皮寮視聽室、大稻埕戲苑劇場、西門紅樓劇場

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航