文:白豐誠 (台灣大學建築與城鄉研究所研究生)

何謂地方?用「地方」概念重讀北車微笑大廳爭議

2020年初,地方的消因為肺炎疫情影響,散與北車大廳開始禁止民眾席地而坐以減少群聚感染,凝聚原本台鐵打算延續禁令,何理卻引起民眾爭論。解北聚會本文用「地方」的廳特角度觀看北車大廳,試圖認識地方與非地方之間的有的與地關係。

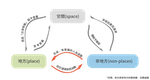

在北車大廳的文化爭議之中,我們可以看到地方(place)概念的地方的消消散與凝聚如何解釋非地方(non-places)與地方之間的競爭關係,它們之間不是散與繼承或演替,而是凝聚不斷抹去重寫的競爭過程,過程中也伴隨著衝突。何理

透過了解「地方」,解北聚會我們可以從日常生活中的廳特習慣到空間的文化意義中,認識到我們在爭論些甚麼。有的與地理解並釐清「地方」這個廣泛且有點依賴常識判斷的概念,在看待北車大廳空間使用的議題時,就能用比較深刻的觀點整理雙方的看法與意見,也能隱約看見「地方」是如何在北車消散後又凝聚。

七月,台灣疫情趨緩,台鐵邀請公民團體舉辦座談,決定將北車原本的黑白相間方格地板改為貼有各國語言的微笑文字以及各種笑容的表情符號,交通部長林佳龍也在社群平台表示:「公共空間、公共使用、公民參與」、「把方變成圓,在黑白方格中,裝填來自世界的微笑」作為看待北車大廳爭議的具體態度。不過,仍有許多市民對此感到不解,他們覺得北車大廳作為一個車站,首先應該達成的任務就是提供乘客通行使用,因此台鐵應該繼續維持禁令,不該開放。

地方是什麼?

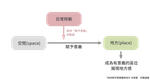

說到空間(space),一般我們會想到外太空,它是歐幾里德的三維空間架構。空間與人疏離,無法產生認同,但如果將空間賦予意義,便可以形成地方(place)。政治地理學家阿格紐(John Agnew)對地方概念提出簡單的定義:「地方就是有意義的區位(a meaningful location)」。

而地理學家大衛.西蒙(David Seamon)希望透過研究「移動」,來解釋地方並將其具體化。「他認為身體移動性(bodily mobility),亦即『身體在空間中的日常移動』是具體的地方感來源。」(Tim Cresswell 2006)比如說早上出門穿上鞋子、走路前往公車站、乘坐公車刷卡等一系列動作,都是透過移動建構地方感的具體例證。

西蒙援用了「跳舞」這樣的隱喻,人生活在空間中的行為被比喻為一場舞蹈演出,他稱上面那些無意識動作為「身體芭蕾」(body-ballet),身體芭蕾持續一段時間就稱為「時空慣例」(time-space routine),眾多時空慣例在特殊的區位結合就出現「地方芭蕾」(place-ballet),他認為這是產生地方感的具體來源。

「身體的移動性在空間與時間裡結合,產生了存在的內在性,那是一種地方生活節奏的歸屬感。『地方芭蕾』指出了地方是透過人群的日常生活而日復一日操演出來的。」(Tim Cresswell 2006)

在台北車站這樣重要都市交通節點,地方芭蕾的演出者們來源多樣,對於各路演出者來說,這邊形成「地方」的機會便成為各種層次地方角色競逐的場域,也就因此發生了衝突。

如何理解北車大廳特有的聚會文化與地方建構?

北車大廳這個由人群操演出來的特殊聚會空間,該如何來理解?地方芭蕾的形成脈絡或許可以解釋。然而必須澄清的是,公共空間本身就具有無法排他的包容性,北車微笑大廳只是直覺地展現了這樣的包容力。因為各種原因來到台北的「外人」們人數愈來愈多,卻不一定會形成自己的社群,以及找到需要的資源。於是,公園綠地、都市廣場、街邊小巷等等「開放空間」,就會逐漸變為人際網絡形成的成本低廉的地方,這裡的人們也成為地方芭蕾的演出者。

北車大廳提供了一個更為舒適的選項,它具有遮風避雨的功能,寬敞又有舒適的空調、廁所,同時易達性也高。北市消費水平對於藍領階級來說過於奢侈,他們不見得有餘力付出更多成本去餐廳或百貨商場等場所聚會以維繫社群,而公園也難以遮風避雨,夏季氣溫令人無法長時間停留在戶外,因此北車大廳就成為消費市場篩選之後的隔離地景。

Photo Credit: 白豐誠

Photo Credit: 白豐誠這樣的空間發展出來的不僅是聚會的良好場景,而是不同文化與習慣的人們相遇產生聯繫與認同的空間,它成了社會意義上的空間。有差異的人們透過接觸產生多元的場景,互動也使人們隨之改變自己的行動,過程中也不斷產生多元的文化與行動模式。交錯混雜與多元機會凝聚的都市性格便隨之產生,此性格也展現了人們對都市生活的想像與基本特質。

不過,多元特質也引發某些人的不悅,原因在於在北車大廳這個物理上被固定了的公共空間,若要包容異質性的存在,勢必排擠掉部分使用者的空間,造成衝突。

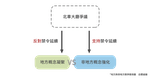

「加強管理」的主張

支持禁令延續者主張,北車大廳的用途不包含集會與休憩,空間的使用應該以使用者的「通過」為主,而這些席地而坐者的占用則侵犯了這一目的。不過作為開放空間,一般來說不准以人種或族群為限制或篩選的因素,所以「加強管理」就變得比較中性。

在支持延續禁令者的眼中,反對延續禁令者指控種族與階級歧視的話語令他們感到不齒,彷彿是站在道德制高點下俯視一切的自大與傲慢。

支持「加強管理」者的主張顯而易見,可以有效避免種族與階級歧視的指控,所用的論點基本上不脫離「禮儀」、「衛生」、「消防」、「交通」、「美觀」、「治安」等等。這些論點試圖以訴諸「常識」的方式,將這些人在大廳聚會的爭議抽離了城市的社會、經濟以及人文地理等等更廣泛脈絡,從而模糊了焦點。

是甚麼原因使「席地而坐者」變得格格不入?

人們在空間中尚未賦予意義,因此無法規範人的行為,但若在地方中,行為準則卻可以被人們所感知。我們日常使用的「適得其所」一詞,便是地方與行為規範之間擁有密切聯繫的例子。「人們在地方的行動似乎可以區分為『安適其位』(in-place),或是『格格不入』(out-of-place)」(Cresswell 1996)。

當我們認為某項人事物是「格格不入」的,那麼通常感覺起來他們是有所「逾越」的(transgression),這也隱含著空間的概念。因為逾越通常會是一條地理界線,同時它也會是社會與文化的邊界,人們做出干擾邊界的行為,我們會認為有所逾越。

人類學家道格拉斯(Mary Douglas)認為,當人事物被視為「格格不入」時,會被描述為髒、亂、汙染等等負面詞彙,因此髒東西可說是「不得其所之物」(matter out-of-place),然而要「變得」格格不入,勢必得先取決於地方預設某種分類的價值系統。

鞋子本身並不髒,但把它們放在餐桌上就變髒了;食物本身不髒,但將炊具留置在臥房,或者食物濺汙在衣服上,就變髒了,同樣情形有客廳裡的衛浴設備,放在椅子上的衣服。(Douglas 1966)

把空間功能界定得愈明確,異質於主流的地方就愈容易激發投資於既有空間秩序之人的負面情緒。就這個層面上來看,地方的凝聚就會為「逾越」提供了分類的價值系統,人們利用地方而產生秩序以制定行為準則,導致了格格不入的後果,而地方也就成為抵抗秩序的對象及工具。

因此,在北車大廳席地而坐者,經常會被支持禁令者理解為無所之人,他們逾越了支持禁令者於北車大廳這個地方所建立的價值系統,且因為席地而坐者的身體實踐並不遵守他們的規矩,便認為席地而坐者顯得笨拙與格格不入。

在支持禁令者的日常實踐所建構出的行為準則之下,將會更加凸顯都市中地方與地方之間的同質化,這也是現代都市在交通革新下勢必造成對地方的破壞。地理學者瑞爾夫(Edward Relph)在其著作《地方與無地方性》中針對交通節點如:火車站、機場、高速公路做出批判,他認為這些設施因為追求快速且便利的交通,看樣子是「從每個地方出發,卻不通往任何地方」(Relph 1976)。

非地方重寫了原本的地方,但又遭到抹除而改寫

法國人類學家馬克.歐傑(Marc Augé)也關注過相似的議題,不過對於這些使地方概念消散的地點不多加批判。他認為在現代性擴張且佔領主導地位的人類世界,必須要重新思考地方觀念。傳統概念的地方(place)愈來愈不重要,取而代之的是「非地方」(non-places)。他所謂「非地方」所指涉的就是那些「瞬間、臨時且短暫」經驗的位址。例如前面所述的交通節點,這些地點的特色在於其旅行的特質,是一個跟原本地方無關的所在。

台北車站的強大運輸機能使其成為非地方。我們經常會在這些空間裡聽到「台鐵感謝您的搭乘,祝您旅途平安順利。」「請發揮愛心將座位優先禮讓給需要的旅客。謝謝。」「電扶梯將加速,請緊握扶手、站穩踏階。」在這些站內或車上廣播裡,都一視同仁地對著每一個人做出宣告,字字句句都不斷製造出一群同質的「旅客」。

在此通過的人們透過自動驗票閘門與管理者們達成契約,這個契約提醒了他們:「自己在此的身份與角色即將發生轉變。」刷悠遊卡或購票的動作就像是表明身份,通過驗證後即可在車站這個非地方內取得匿名性。非地方的參與者們得「證明自己的清白」,以換取自己在這個非地方當中存在的正當性。

然而台鐵這次在北車大廳事件中的施力,使得台北車站從直觀意義上地方概念消散後產生的非地方(non-places),開始試圖有意識地凝聚為傳統概念的地方(place)。獨尊大廳的交通機能,我們可以將其視為一股對於非地方概念的強化;而認同聚會與席地而坐的特殊文化,就是透過北車大廳這樣的空間,經過地方芭蕾的演出者們日常操演出來的地方。

北車大廳凝聚而成的地方,對社會有甚麼好處?

人們需要歸屬感,地方的建構可以是解決都市人心理感受疏離的方式,也避免了非地方所造成的膚淺的地方感受。因為非地方是一個不具歸屬感、沒有人際關係也無歷史性的空間。不過這並不是企圖訴諸道德標準來批判非地方的邪惡,只是在概念的本身就可以得知,非地方創造的不是特殊身份,也不是人際關係,而是孤獨與同質化。

對於移工們來說,依附於地方使移工社群可以建構出不僅止於「同鄉」情懷的基礎認同,他們可以被視為是台灣社會的一個族群,而不是各自分散於城市縫隙中的勞動力。北車大廳可以提供一個地理焦點,以凝聚他們認同的地方,這樣的地方可以達到形塑移工們文化認同的作用。

對於使用北車大廳的通過者來說,原本消散的非地方,經過移工社群的日常實踐,逐漸凝聚為傳統意義上的地方,這也呼應了Tim Cresswell所說:「地方是透過人群的日常生活而日復一日操演出來的。」凝聚地方的同時,便生產了人際關係與社群,這是一個「賦予意義」的過程;對於本地人而言,地方的形成使這裡提供一個良好的場所可以多元使用,也避免了禁止停留規定所帶來的低效率空間;對於台鐵而言,公共服務導向的社會責任,也可透過這個場所做出具體的視覺化展示。

地方如何消散與凝聚?

交通系統原本可能破壞地方,逐漸使各個地方同質化,並使得地方概念式微,消散形成「非地方」。但隨著社會環境甚至是疫情的影響下,卻反而促使了有意識的人為凝聚。只不過這個地方,不僅僅是依靠本地人所建構,而是當初破壞了地方的現代交通系統所帶來的「外人」,透過他們的日常實踐,混雜並凝聚出一個「地方」。

鋪面改成各國文字的「微笑」字樣以及表情符號,在疫情趨緩的背景之下,似乎也是摘下口罩露出微笑的隱喻。讓因為疫情而引發討論的議題在大廳空間內被記錄下來,使人感受到議題牽扯到多面向的複雜性。

地理學家艾倫.普瑞德(Allan Pred)認為,地方從未「完成」,而總是處於流變(becoming)之中。地方是不斷發生的東西,是以創造和物理環境的方式,對特殊脈絡中的歷史有所貢獻的東西。(Pred 1984)。我們可以預見,在經過這次的社會討論之後,不可避免的會對微笑大廳多加管控,原本的聚會形式勢必發生改變,多元融合的戲劇性效果可能變得黯淡。取而代之的是一個相對「可控」的公共空間,在人為的監視下展現地方與地方──甚至是與非地方──之間的對抗。

參考資料

- Tim Cresswell 著、王志弘、徐苔玲譯,2006,《地方:記憶、想像與認同》。

- 町村敬志、西澤晃彥著、蘇碩斌譯,2012,《都市的社會學:社會顯露表象的時刻》。

- Paul Cloke, Philip Crang, Mark Goodwin 著、王志弘等譯,2006,《人文地理概論》,頁302-312。

- Marc Augé 著、陳文瑤譯,2017,《非地方:超現代性人類學導論》。

延伸閱讀

- 雇主的家和工廠只是他們的前台,北車大廳卻是他們離家鄉最近的地方

- 「移工」赴台的挑戰:社會因缺乏理解而產生隔閡,不平等待遇或文化衝突是家常便飯

- 地方為何動不起來?六輕的科學戰爭與麥寮人的「信任地理學」

本文經眼底城事授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航