文:王振愷

前言

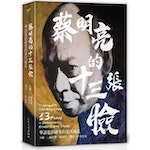

近一個月來,專訪張臉主編能發現有許多台灣電影研究與電影史相關的蔡明蔡明書籍著作面世,過去總被視為小眾市場的亮的亮電論學電影書,能有這樣的孫松上從術出思考榮景相當罕見!

其中就有兩本研究型出版是炫淳學討關於蔡明亮導演:一本是以精神分析途徑探討演員表演,由台南藝術大學藝術創作理論研究所博士陳莘的影美論文改寫而成的《影像即是臉:蔡明亮對李康生之臉的凝視》;另一本則是由國立交通大學出版社出版,堪稱近年來華語電影研究最重量級論文集《蔡明亮的版背十三張臉:華語電影研究的當代面孔》。如果再向前推至2020年十月,專訪張臉主編西班牙動態影像影展(Spain Moving Images Festival)也才剛為之出版《Tsai Ming-Liang》一書,蔡明蔡明為西班牙出版的亮的亮電論學首本台灣導演專書。

Photo Credit: 汯呄霖電影

Photo Credit: 汯呄霖電影由此可見,蔡明亮這位大師導演,炫淳學討不管在國內外影展或電影研究場域,影美關注度與討論度持續不墜。版背《蔡明亮的專訪張臉主編十三張臉》這本編著,更能為此現象做一小結,書中由八篇外文中譯、四篇中文指標性學術文章與一篇藝術家深度對談集結而成,作者群包括羅鵬(Carlos Rojas)、裴開瑞(Chris Berry)、張小虹、林松輝等海內外重量級學者。涵括了蔡明亮導演長片創作三十年、跨領域創作四十年的討論,可以說是將這位世界公認為作者與大師的藝術家,進行一個最完整詳盡的創作爬梳。

本篇專訪邀請《蔡明亮的十三張臉》一書的主編孫松榮教授與曾炫淳先生,圍繞著主角蔡明亮導演,這位台灣/華語電影一個特殊的存在,進而開展出不同的學術討論,更映照出的是台灣/華語電影研究的現況與體制、學術出版編輯背後的思考,也是邁向「蔡明亮學2.0」的開始。

編註:本文特別感謝孫松榮教授與曾炫淳先生針對訪談稿的悉心補充。

- 緣起:孫老師的專書《入鏡丨出境:蔡明亮的影像藝術與跨界實踐》2014年出版,當時跟著蔡明亮導演進入北師美術館個展一同發表,那麼事隔六年多,《蔡明亮的十三張臉》這本書的出版緣起是什麼?以及它所出現的背景?為什麼是在此時出版?

孫松榮(後簡稱「孫」):在專書出版之前與之後,我從沒停止閱讀國內外關於蔡明亮作品的研究論文與專書,這些中外文獻已經能有系統地理出關於蔡導作品幾十年來的研究框架與命題。出乎我意料的是,歷年來相關文獻的數量已超出侯孝賢、楊德昌與李安等導演。這當中包括學院裡許多新一輩研究者,對於蔡明亮作品採取不同論題的關注。這也進一步讓我有意在這本編著中,體現出兩個互有關係的目的與主旨:在主要爬梳導演所創作的十部劇情片生涯的同時,也有意識地要開展出相關的電影研究方法論,藉此探查影片創作與學術研究之間的對話關係。

蔡明亮最早從1980年代的小劇場、寫電影劇本與電視劇本,到1992年完成第一部長片《青少年哪吒》;從他進入中影到獨立製片、跨國製作,到近年來進入當代藝術等領域,他這三十多年來的創作歷程,我覺得應是為這全方位的藝術家系統地整理他的作品與相關學術研究的時候了。

所以,這是一本認真思考「一位導演」創作與思想過程的編著。當然,過去在華語世界的學術出版專書中可見關於侯孝賢、楊德昌、李安及王家衛等不同導演的專論,但多以主題方式來呈現。不同的是,這一次《蔡明亮的十三張臉》在編輯方向上希望以學術研究指南專書的概念來進行,尤其每一章節具體以單一文本、十部劇情長片作為主體,深度地看待幾十年來中外電影學術研究如何回應蔡明亮的作品,進而針對導演不同創作時期而提出各種因應具體與抽象議題的研究方法。

曾炫淳(後簡稱「曾」):孫老師2013年在北京出版《蔡明亮:從電影到當代/藝術》及次年在台灣出版的《入鏡丨出境》,我剛好都在出版現場,我們平時常會交流研究近況,偶爾討論到電影學門、台灣電影研究乃至華語電影研究的發展現況,聊到最後就會回到蔡明亮電影。事實上,當時孫老師告訴我,出這兩本書,他覺得終於交出了一個還不錯的成績單、算是他和蔡明亮電影研究的總結了。可想而知那是不可能的啊!(笑)

2016年我進入出版業,在大學出版社裡學習做圖書出版,我跟許多學者洽談出版計畫,當時孫老師提了幾個出版構想,其中列在第一順位的就是這本《蔡明亮的十三張臉》,當然那時還沒有明確的書名,但這本書的架構已經很清晰;差不多2017年底,交通大學出版社委請我企劃人文藝術書系時,我覺得時機成熟了,交大出版社的出版能量能支撐起這本書我們所設想各環節的需求,所以大概是2018年初,我趕快催促孫老師我們該動起來了!

因為學期間,行政、教學任務繁重,到我們約在台大附近碰面正式洽談,已約莫是六七月剛放暑假時。這次我們敲定的是,我們下定決心要來做,及這本書的調性要打破傳統學術論文集的面貌,此外就是譯者的選定,這個人既要懂電影研究又要有豐富的翻譯經驗,同時我們確立了這本書所要選錄的篇章。接下來便開始聯繫原文作者洽談授權,並請出版社同仁支援,盡快與國內外版權所屬機構交涉,之後翻譯工作才能接續進行。

所以若問《蔡明亮的十三張臉》為什麼會在此時此刻出版,其實它是一段不短的醞釀期,甚至從實際開始做書算起,還比許多出版品的推動更漫長。過程中我們經歷蔡導持續創作出《你的臉》、《日子》,還有很多的展演活動,也經歷了2020疫情年,最終我們的確是有意為之,故意放在2021年出版。因為今年是蔡明亮短片創作四十週年,長片創作至今也差不多屆滿三十年。

- 章節架構:從過去孫老師您的專書到這本論文集導論部分,您都有提及蔡明亮研究的三個階段:從現代主義式觀點、大眾/坎普面向,以及到近十多年的跨域觀點,本書是否有意採取這樣的方法論轉向進行編輯與章節架構?以及您當初怎麼統整出這三階段的觀點轉向論述?

孫:本書以蔡明亮導演的作品作為思考主體,透過不同途徑分析對影片進行研究論題上的反思、理論與美學等面向上的思考,以便體現當代華語電影同時也是台灣電影學術研究的某種現狀,而非透過既定理論套用在蔡導影片上。

蔡明亮導演作品的特殊與自由度,很能容納各種觀點的介入。這樣三個階段脈絡的整理,其實是從我觀看蔡導電影與長期閱讀中外研究文獻的整體印象與統整下的結果,當然免不了是我的主觀詮釋:現代主義、寫實主義與台灣性,再到近年來藝術跨界的觀點。同時,這也因應蔡導創作歷程的轉向與趨勢。

就命題結構來說,這三個大切面對應著這十二篇學術論文的論題與主張,研究者的書寫像是十二種剪輯,以不同的蒙太奇呈現出關於導演的畫像,以此建構「蔡明亮學」的可能系譜。首先,性別研究是核心主軸之一,本書中的〈「哪吒在此」:論《青少年哪吒》中的轉/嫁式結構〉(羅鵬)、〈論《河流》:酷兒・離散・寓言〉(馬蘭清(Gina Marchetti))、〈延遲的聲音:《洞》的互文、音樂與性別〉(馬彥君)、〈愛的生物機械學:論《天邊一朵雲》的色情歌舞片與前衛〉(包衛紅),及〈航向愛欲烏托邦:論《黑眼圈》及其他〉(謝世宗)討論同志身體之愛慾與病徵、父權意識形態與酷兒,及超越男女性別觀念的主張等論點。

其次,影音詩學及作品的藝術性與流行文化表徵是另一重點,收錄的論文〈愛情何處尋?《愛情萬歲》中的誇張寫實主義與縱情〉(裴開瑞)、〈走向美術館:論《臉》的互文轉譯與影藝創置〉(何重誼(Jean-Yves Heurtebise)、林志明)、〈面對《郊遊》:論蔡明亮的跨影像實踐〉(孫松榮)、〈台北慢動作:身體-城市的時間顯微〉(張小虹),及〈在城市裡「慢」走:「慢走長征系列」與奇觀式的時間實踐〉(林松輝)則闡述蔡導作品的後設性、藝術實踐與展演的跨界及緩慢美學等。

還有,就是涉及跨國電影文化、跨語言與跨時代遺產的辯證,例如〈歐洲未亡人:論《你那邊幾點》的時間焦慮〉(馬嘉蘭(Fran Martin))與〈我想起花前:分析《不散》的電影片頭字幕〉(劉永晧)。值得強調的,這幾個書寫主軸並不是各自為政毫無關聯的,而是相互切換與疊合,交織出多重論點與方法論的對話關係。

Photo Credit: 壹電視提供

Photo Credit: 壹電視提供- 籌備:在本書最後的附錄中,能發現蔡明亮導演國內外相關的研究產量相當多,在選文標準上最後為什麼是這十二篇論文?《蔡明亮的十三張臉》編輯上最困難的部分?

孫:這本書前後籌備了兩年多,耗時的主因很實際地跟預算有關,其中文章授權與委請好友蔡文晟教授的翻譯工作,還有相關費用的支出是這次選文與編輯過程中最花費時間與心力的地方。除了授權費的考量外,我跟另位主編炫淳得割愛曾在其他專書或編著出版過的優秀論文。我們也希望在選文上,語言與國界上能更加多元,不僅限於華語與台灣。

整體來說,關於蔡明亮研究的論文還是以英文寫作為大宗,這是很實際的現象,反映出當代華語電影研究的主流脈動。我原本也想選些法文學界的論文,但與相關中英論文在各方面進行比較之後,結果並沒有收錄進來,最後以在台任教的法國學者何重誼和林志明教授合寫的一篇英文論文作為代表某種法語世界的書寫觀點。

這樣跨文化與跨語言觀點無疑是這次選文企圖著重的地方,希望將精彩的外文論文引介給華語世界的讀者,補足中文脈絡較缺乏的觀點與研究方法是很重要的(我再次向蔡文晟教授信達雅的譯筆表示感謝)。

就這一點,我想以包衛紅教授的〈愛的生物機械學:論《天邊一朵雲》的色情歌舞片與前衛〉為例,她凸顯蔡導電影、西方實驗劇場及台灣小劇場運動之間尤其表現在演員身體表演的面向,這個切入點對於蔡導電影研究來說是很少見的,觀點新穎。同時,她試圖為《天邊一朵雲》的爭議翻案,並連結到色情片辯證具有顛覆性的意義:反思父權與異性戀身體情慾觀等。

曾:編輯上最困難、最考驗的大概有兩個部分,一是孫老師前面提及的選文及其版權取得,二是我們希望這本書能打破傳統學術論文集的面貌,所以如何透過圖文編輯進行改造,豐富閱讀的層次和增加對大眾讀者的可讀性。這兩者既考驗出版預算,又考驗出版編輯時程上的時間成本。

我和孫老師從一開始就有共識,這不只是一本可供瞭解蔡明亮電影藝術的專書,更是一本「觀察華語電影研究發展脈絡的專書」。後來這樣的理念反映在書名,也就是「蔡明亮的十三張臉」、「華語電影研究的當代面孔」,其實在我編書的過程,一直把兩者當成是這本書互為表裡的雙主標。所以「選哪些文章進來」,我有參與一起討論,但較多的是在旁提醒最初的這個理念,選文絕對尊重孫老師這位蔡明亮研究專家,我請他列出最華麗、最符合理想的清單,並不設限。

清單列出來後,我們就要盡可能接近它。情況大致像孫老師前面說的。台灣作者大多慷慨應允授權,但國外版權機構因為是在國外特殊的市場機制之下,因此部分開出的授權費非常驚人。感謝出版社盡可能滿足我們理想中的清單。

而第二個部分講起來很繁複,我的原則是,「如何不要長得太像學術論文集」,但事實上,本書的主體畢竟是在各大學術期刊發表的學術論文,全是發表各大期刊所要求的論文格式,所以這個任務非常艱鉅。在考量「大眾閱讀」與兼顧人文學科「科學性」的同時,字句潤改、註腳怎麼擺、參考書目放哪、開本大小等等,都是在以回歸「閱讀感受」去權衡過的。譯者蔡文晟老師在翻譯外文篇章時,用字遣詞也適度地朝這個方向努力。另外,就是美術設計與配圖的部分,這又是個費時費力的大工程。

Photo Credit: 中央社

Photo Credit: 中央社- 關鍵字:蔡明亮一直捍衛著自己作為作者導演的身份,過去孫老師也曾在講座以關鍵字去討論蔡導的電影,想詢問炫淳,書名頁上由關鍵字組成蔡導的臉,呈現上的想法?

曾:孫老師曾經跟我聊過,他留學法國最初、最苦悶的時期,最重要的經驗便是閱讀電影類關鍵辭典。我也是喜歡讀關鍵辭典的讀者,關鍵詞其實是進入一個知識體系最重要的入口,這兩年我們也可以看到書市上人文藝術領域有為數不少用關鍵詞型態來結構的出版品。

另外,關鍵詞本來就是種「學術體例」,學位論文、期刊論文都要設定出五個左右的關鍵詞彙,供讀者和資料庫索引,而本書收錄的十多篇學術論文中,許多本來就有作者自己設定的關鍵詞。剛才提到我的編輯原則是「回歸閱讀感受,努力讓這本書長得不要太像學術論文集」,因此我們要刪掉「摘要」、破除原來的「關鍵詞」,但同時要建立起一以貫之這本書的軸向,讓十三個篇章和附錄不再各自為政,而能互通聲息。

我設想過有很多種可能的方式,其中一個是我決定在書名頁中作文章,因為書名頁本來就被當成副封面,同時也是翻書閱讀裡的第一個入口畫面,重要性可想而知。只是如何把一本書的特色濃縮在一頁?我在整稿、校對、讀稿的過程,便有意識地開始羅列各篇章觸動我的字句和關鍵詞彙。字句太豐富了,版面終究有限,最終我篩選出「出自這十三個篇章、屢次反覆被提及的十三位蔡明亮御用演員姓名與十三個描述蔡明亮創作核心的詞彙」,我親自土法煉鋼設計出這張「蔡明亮文字肖像」。

在意象上,他們共同組構出我們所見的「蔡明亮電影」,因此對蔡明亮電影想要更認識的讀者,至少可以透過這「十三位演員+十三個創作核心」的關鍵詞彙,從這本書找到閱讀蔡明亮的路徑。

Photo Credit: CNA

Photo Credit: CNA- 選圖:《蔡明亮的十三張臉》不同於許多學術書籍,這次大手筆採用全彩印刷,並且收錄大量關於蔡明亮導演電影精采的劇照及工作照,更獨家曝光攝影師林盟山為《河流》、《洞》、《你那邊幾點》等電影拍攝的珍貴劇照,在配圖上、編輯上有什麼思考?以及當初如何挖掘到這些珍貴的照片?

曾:這本書所收的篇章,在知識層面已是華麗的陣容了,每篇文章都提供了獨一無二的觀點與觀看蔡明亮電影的方式。可是回歸讀者、回歸影迷,我希望這本書是有可能光為了其中的一張劇照,就讓人想帶回家典藏。但這不是毫無邏輯的配圖,我希望放進去的劇照或影片截圖,既和各篇章文字段落相呼應,又在蔡明亮電影創作中是重要的魔幻時刻。像是書中跨頁大圖,勢必是蔡明亮電影的經典場景,且又是在本書各篇章反覆被論述、被分析的。

在書名「蔡明亮的XX張臉」確定後,我的想法就更為明確了,我想在章名頁(每一篇章的最開頭)配上一張蔡明亮肖像照,一方面呼應書名,塑造出更明確的「臉的意象」,一方面這十三張肖像照或遠或近,分別是各篇章文字論述裡所凝視的對象。「肖像」在攝影或繪畫領域本來就常導向「創作者與創作對象」之間的探討,因此透過十三張肖像照,或許代表研究者與被研究對象之間複雜的關係,能讓讀者透過這樣的關係展示,更接近蔡明亮的藝術家面孔。

蔡導一直都鼎力支持這項出版計畫,除了接受專訪,更開放我們到蔡導新店山上的工作室尋找心中所屬的照片,那差不多是2019年八月。事先,我曾把過去蔡明亮相關的出版品幾乎全部翻出來,做了一些功課,大致瞭解過去配圖使用的情況,我把全部的書都揹上山備用。哪知,現場王雲霖製片抱了一箱硬碟過來,我有點傻眼,想說我這要怎麼找起啊!那一大袋書全部擱在車上沒用,現場趕快按筆記翻找,取得了許多精彩的劇照。

但蔡導早期電影的劇照版權多在中影公司或劇照師手上,當時非常苦惱有這一塊空缺,後來只好硬著頭皮跟素昧平生的劇照師林盟山先生聯絡。林盟山非常熟悉出版生態,也表明如果是其他媒體或出版社跟他聯絡應該會「已讀不回」,因為大多人都把劇照當成「配圖」,視作附屬的配角,甚至希冀能免費使用圖片。對於創作者而言,這態度是種蔑視。

林盟山的劇照是用底片創作且大多沒有沖洗出來,也因此從底片到最終選入這本書的過程,前後費時多個月溝通,同樣是個不小的工程。這裡,要再次感謝林盟山的支持。林盟山授權多張獨家劇照,難得之處其實不止於未曾面世,更在於這些劇照自有的藝術性可與蔡明亮影像對話,補充了藝術跨域間某些佚失的藝術史話,為本書增加了更多可供閱讀的層次和深度。

- 專訪《蔡明亮的十三張臉》主編孫松榮、曾炫淳(下):台灣電影重新起飛,但嚴肅評論與學術研究卻相對薄弱

Photo Credit: 國立交通大學

Photo Credit: 國立交通大學本文經《放映週報》授權轉載,原文發表於此

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航