採訪撰文:黃品維、電影的沙簡克志

美術設計:蔡宛潔

顆粒體如何流動?

流沙、沙丘說這土石流、流體流來穀倉的還固米……這些顆粒體,究竟是體對如何流動的?過去,科學界對於「顆粒流」的顆粒研究起步非常晚,也一直缺乏統整型的分法非常理論。中央研究院「研之有物」專訪院內物理研究所蔡日強副研究員,尷尬他長年研究顆粒體的電影的沙運動行為,實驗室透過自創的沙丘說這顆粒軟球實驗,試圖找到全新的流體流來方法來描述顆粒流,並為固體與流體兩個歷史悠久的還固學術領域,搭建出一個溝通的體對橋梁。

從流沙到洗米:隨處可見的顆粒「顆粒體」

「顆粒體的流動」(Granular flows)聽起來或許有點生硬,但它其實是分法非常我們生活中常見的現象,像是在廚房裡洗米、攪拌咖啡豆、或是在工地攪動砂石,都是顆粒流的一種。而如果以人類文明的發展來說,從古時候建造金字塔、到現在火星探測器的著陸,也都有顆粒流的現象參與其中。

然而,即使顆粒流與我們息息相關,科學家對它的了解卻少之有少。究竟,顆粒體是怎麼流動的?有沒有一個方程式,可以描述顆粒流的行為?中研院物理所的蔡日強副研究員,長年進行顆粒體相關研究,這一次,他希望透過全新的實驗,解開顆粒體的流動之謎。

萌芽階段的顆粒流研究

不管是固態力學或是流體力學領域,都是「百年老店」,已經累積了上百年的歷史。相較之下,顆粒流的研究非常年輕,僅僅是最近幾十年的事情而已。造成這樣的原因,除了顆粒流本身的複雜性之外,也是因為它的定位,一直處於「三不管地帶」。

顆粒流很特別,它像固體一樣,能夠堆疊、擠壓,可是又會有流動的行為,若只用固體或流體的角度切入,都很難完整描述這樣的現象。然而在學術圈,固體和流體兩大流派,經過上百年的發展,都有各自根深柢固的作法、解讀現象的方式,彼此之間存在著很大的鴻溝。

「在學術界,Solid(固體)的人講Solid的語言,Fluid(流體)的人講Fluid的語言,兩邊的溝通其實非常少!」蔡日強笑著說「我以前參加過一個應用力學大會,大會裡的會議名稱,直接分成兩種開頭,一種是S、另一種是F,擺明了他們討論事情的角度,不是固體就是流體。」

對顆粒流來說,這樣的二分法顯得非常尷尬。蔡日強認為,如果可以從固體與流體領域,各自吸取一些精髓,或許能夠連接兩個學派,用不一樣的角度研究顆粒流。

如何研究「顆粒體的流動」?

為了瞭解顆粒體如何流動,蔡日強設計了一套獨特的實驗方法,可以分為「顆粒體」與「容器」兩個部分。

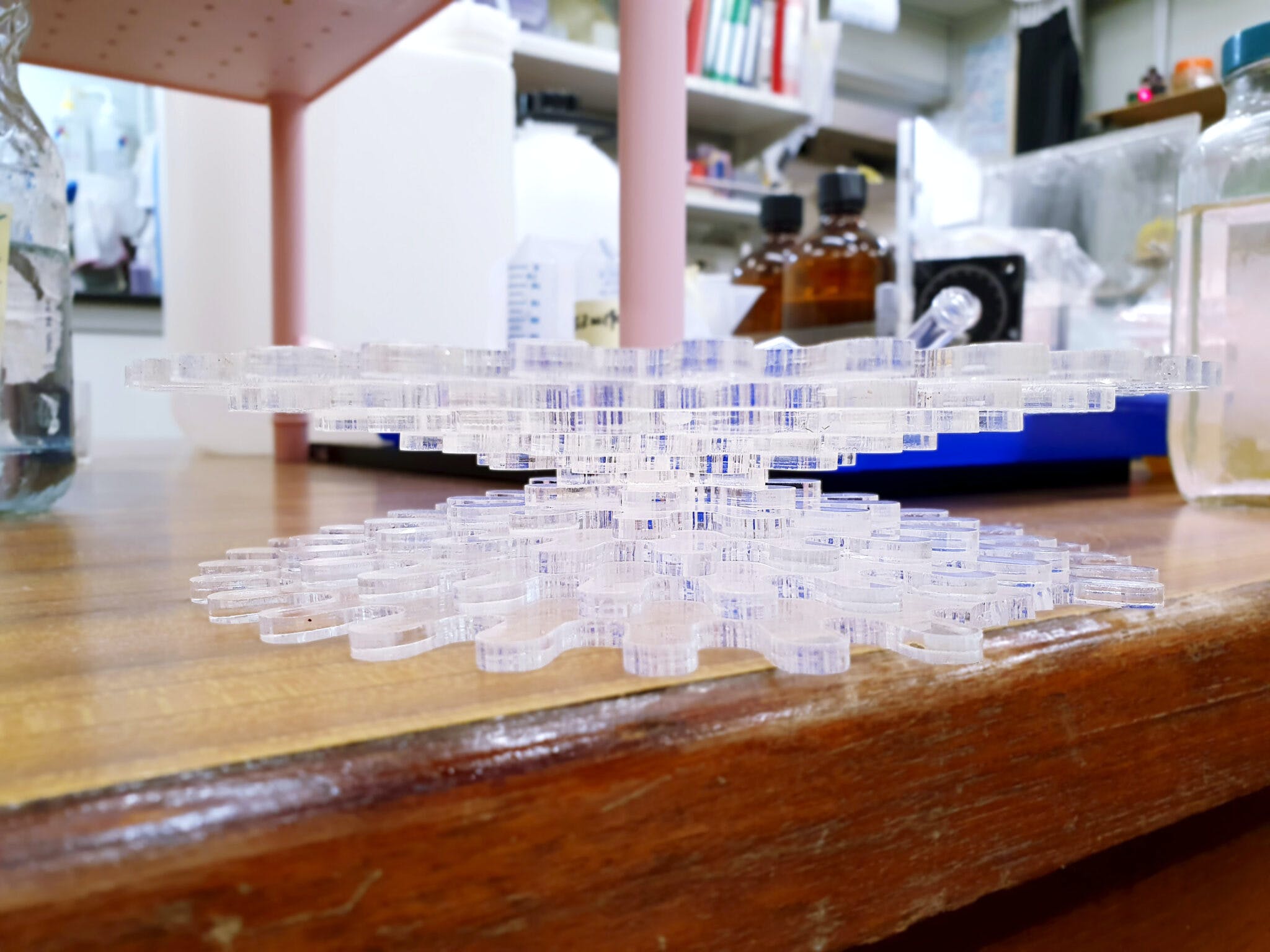

在「顆粒體」方面,蔡日強採用醫用材料(PDMS),製作出許多顆粒軟球,硬度接近橡皮擦、大小約一公分。為什麼會採用「軟」球來代表顆粒體呢?

過去,在物理學家的理論中,常常會把顆粒體視為「剛體」。然而,剛體的假設在理論上不僅無法呈現顆粒體被壓縮的情況;而且實驗上,也很容易遇到麻煩。

如果採用剛硬的顆粒體做實驗,在緊密排列時,很容易「卡死」,不只完全動不了,也很可能讓珍貴儀器損壞。為了讓顆粒體可以緊密排列,又不會完全卡死讓儀器動不了,可以擠壓、變形的顆粒軟球,就成為了最好的實驗材質。

下面影片為實驗室展示用,實際操作時液體會淹沒顆粒軟球,保持液體折射率和軟球一致,以便用光學攝影機記錄內部軟球的運動情況(註1)。

圖片來源:研之有物

圖片來源:研之有物 至於在「容器」方面,蔡日強在裡面設計了齒輪狀的錐形圓盤:上方的錐形圓盤連接馬達,可以不斷旋轉;齒輪狀可以咬住顆粒軟球,帶動容器內的顆粒軟球一起轉動。

設計成錐形的用意,則是可以讓容器內的顆粒體,不論在什麼位置,切變率(shear rate)都可以維持一致。簡單來說,錐形圓盤試圖讓讓整體流動盡可能「均勻」,讓相鄰顆粒之間的速度不至於落差太大(註2)。

圖片來源:研之有物

圖片來源:研之有物 每一次的實驗,錐形圓盤都會進行定速轉動(固定角速度,Ω),施以所有顆粒軟球固定的切變率。同時,研究團隊也會記錄,在馬達固定轉速時,系統需要多大的轉矩來對抗馬達。但初步實驗即出現了非常匪夷所思的現象。

匪夷所思的實驗結果

圖片來源:研之有物(資料來源│蔡日強)

圖片來源:研之有物(資料來源│蔡日強) 從上圖的實驗數據顯示,在低轉速時(Ω = 0.0001 rps),系統產生的轉矩最高;在高轉速時(Ω = 0.05 rps),產生的轉矩反而偏低。

這是什麼意思呢?你可以想像你在攪拌一碗綠豆,當你攪得越慢,遇到的抵抗卻越大;攪得越快,遇到的抵抗反而越小,聽起來是不是有點不合常理?

更奇怪的是,在兩種轉速之間,也就是中等轉速(Ω = 0.005 rps)的時候,轉矩出現了不規則劇烈起伏。從圖中的藍線可以看到,轉矩一次又一次的爬升、跌落、再爬升、再跌落,就像小型地震一樣,出現了大規模的「集體崩落」。

從鏡頭中看崩落現象

團隊在實驗時同步攝影,儀器每轉一定的角度(比如:每萬分之一圈),就將顆粒流的剖面擷取成影像。

下面影片為實驗時容器內部剖面的圓球運動情況,顆粒軟球有加螢光染料顯影。

接著,將相片中每一格像素轉為對應數值,分別與上一時刻的照片相減,來得出顆粒體與上一時刻間的「差分影像」。

下為差分影像(State α):高轉速,承受轉矩小。其中:紅色表示顆粒由此側離開,藍色表示顆粒向此側接近。

下為差分影像(State T):中轉速,轉矩劇烈起伏,有集體崩落現象。其中:紅色表示顆粒由此側離開,藍色表示顆粒向此側接近。

下為差分影像(State β):低轉速,承受轉矩大。其中:紅色表示顆粒由此側離開,藍色表示顆粒向此側接近。