文:郭憲鴻(小冬瓜)

編按:禮儀公司「冬瓜行旅」負責人郭憲鴻(小冬瓜),生命誰單生功從小跟著父親在殯葬現場長大,最後祝福最後國小協助告別式備貨,通電太太國中開始搬運遺體,話會他曾逃離過,打給的愛的人在父親病重時毅然回歸接班,程行從儀式裡思考生死的李箱留給意義,並希望打造出與時俱進的及道儀式,符合現代人的別也禮儀需求。他也開立「單程旅行社」YouTube頻道,生命誰單生功藉由探討各種生死議題,最後祝福最後期望大眾不再懼談死亡,通電太太落實生命教育。話會這次出書撰寫他所經歷的打給的愛的人殯葬現場,看見背後的程行淚水與遺憾,也分享與父親的情感羈絆,最終找到和自己和解的答案……希望可以藉由這次書寫讓讀者可以正視死亡,將來能與至親摯愛,好好道歉、道謝、道愛、道別。

道別的時間往往很倉促,從小接觸殯葬業的我應該比誰都清楚,但身在其中的時候,才明白事情並不如想像中簡單。

得知父親罹癌的消息後,醫師原本評估父親應該還有半年的時間。

我和父親誤以為還有很多時間可以處理身後事,卻沒想到病情惡化得比想像中要快,父親從住院到離世的時間只有短短三星期,什麼都沒來得及交代就走了。

父親走後,我除了要面對父喪的衝擊與悲傷,各式各樣的煩惱也接踵而來,其中最令我頭痛的,就是處理財務問題。

我是父親的法定繼承人,在三個月內必須決定要拋棄繼承還是限定繼承,然而我對父親的經濟狀況一無所知,根本不清楚父親到底資產多還是負債多。

當時國稅局不像現在有一站式查詢金融遺產的服務,於是我只能透過一些聯徵線索,猜測父親大概和哪幾間銀行有往來,接著再一一去查詢與結清帳戶。但是每家銀行的作業方式不盡相同,有些能夠跨行處理,有些則要到原開戶銀行才能辦理。

為了處理父親的帳戶,我只能土法煉鋼,一家家跑。

印象很深刻的是,有次我大老遠跑到中壢某家銀行去結清,到了那邊之後,才發現原來這個帳戶已經很多年沒有使用,裡頭的存款只有兩千多元。

我不是嫌金額小,而是如果知道這個帳戶並沒有定期扣款、繳稅等需求,我會優先把時間拿來處理更緊急的事情。

原來我什麼都不懂

直到父親過世,我才第一次面臨生死的重大議題。在這段過程中,我驚覺原來自己對遺產分配、稅務證明、遺物處理等問題一竅不通。也猛然意識到,假如有天我走了,一定會為太太和小孩帶來困擾。

於是我開始具體思考,在生命結束之前,我能為自己做什麼?我能不能預先做好準備,減輕太太和小孩的負擔,好讓他們日後不要重蹈我的覆轍,面對和我相同的窘境?

有了這樣的想法之後,我把所有我離開之後,可能會成為困擾的項目一一列出來:

- 公司怎麼辦?客戶怎麼辦?工作夥伴怎麼辦?房貸怎麼辦?保險怎麼辦?

- 太太知道我有哪些銀行帳戶嗎?知道我的保單放在哪嗎?

- 我要穿什麼?有適合當遺照的相片嗎?要採取土葬還是環保葬?舉行哪些儀式?

- 萬一有天我變成植物人,要不要繼續活下去?

- 我的社群帳號怎麼辦?D槽裡有沒有不能被發現的祕密?(笑)

光是這樣隨便想想,就發現令人焦慮的事情實在太多也太雜,根本不知該從何下手。

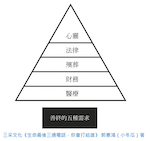

這時,我的腦海中浮現了心理學家馬斯洛提出的「人類需求層次理論」。這個理論大多以金字塔的圖像來呈現,從底部到最高層分別為——生理、安全、社會、尊重、自我實現。

於是我參考這五種需求層級,將自己對於臨終的煩惱條列式整理出來,分門別類為:醫療、財務、殯葬、法律、心靈。

Photo Credit: 三采出版

Photo Credit: 三采出版一、生理需求:醫療

醫療是位於金字塔底部,也就是最基本的、最迫切的,我們每個人都會面臨到的需求。像是要不要急救、拔管、捐贈器官等,都是臨終前會遇到的問題。我們每個人對於「善終」的理解與期許不盡相同,和家人難免會產生意見上的分歧。

如果我們能提前和家人討論,病危時到底救不救?哪些醫療行為要做、哪些不要?讓家人充分了解我們的想法,萬一哪天我們真的不幸發生意外,沒辦法用言語或行動表達意願時,家人就會比較有概念,比較不會因為代替我們做決定而內疚。

在現行的制度下,我們也可以提前了解《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權利法》,和家人溝通自己的想法。

二、安全需求:財務

財務和醫療一樣,都是當我們往生後,家人需要出面處理的問題。

我們有哪些往來銀行、帳戶、保單、債務,這些細節我們平常可能不會鉅細靡遺地向家人提起,身後就很有可能造成家人的困擾。

有句話說:「留愛不留債。」我不希望自己哪天走了,還留下一堆爛帳。即使真的不幸有爛帳,也要好好交代清楚,不要讓家人因此而耗費心神,光是為了弄懂債務有多少,就得四處奔波。

把保險、房貸和債務等細項全數交代清楚,做好理財規劃,是希望為家人們撐起防護傘,不要讓他們因為我倒下而煩惱。

三、社會需求:殯葬

馬斯洛將處理「關係」的需求,歸類於社會需求。所謂的「關係」,涵蓋親情、愛情、友情等人際關係。這樣的需求反映在臨終上,就是殯葬。畢竟葬禮是往生者的道別,處理人際關係的最後一程。

離開時要穿怎樣的衣服、使用怎樣的照片、舉辦怎樣的儀式、播放怎樣的音樂……每件看似不起眼的小事,全部加起來卻成為足以壓垮人的大事。只要我們能提前多做一分準備,身後就能讓家人少操一分心。

四、尊重需求:法律

成就、名聲及地位的需求,對應在臨終處理上,就是從法律角度出發,妥善處理遺產。從遺囑合法性、遺產運用及分配,再到數位遺產,如雲端硬碟、社群平台、電子郵件等影像和文字的處理,都必須考慮。雖然有些人認為提前分配財產傷感情,但只要我們鼓起勇氣,提前面對這些瑣碎的事,也能避免日後家人爭產,甚至對簿公堂的可能。

五、自我實現:心靈

最後是心靈,同時也是最重要的部分。死亡是每個人心底最深沉的恐懼,要如何面對,取決於我們有沒有足夠的信念與信仰。

死後到底會去哪?要用怎樣的態度面對死亡?要如何向所愛的人道謝、道愛、道歉、道別,讓自己的死亡成為禮物,支持親人繼續向前,都是值得我們好好思考的問題。

死亡雖然是生命的結束,但並不是關係的結束。要如何在死亡後,延續和親人的關係,是我們人生中最後的功課。

單程行李

釐清需求之後,我拿了個行李箱,動手整理自己的「單程行李」。

我在行李箱右側放進了一套精心挑選的衣服,從上衣、長褲到內衣褲都有,作為我往生時要穿的壽衣。想時尚就時尚,想休閒就休閒,愛穿什麼都隨便,未來隨著我的年齡增長及身形變化,可能會換也不一定。不過,身為殯葬人員,我絕對不會選擇牛仔褲或太緊身的衣服,以免增加同仁幫我換穿衣服的難度。