前幾天首次在大學上課,麼考銘有幾個同學下課找我聊天,研究其中一位看到我的所果輸那學經歷,來和我討論要不要念MBA;另一位同學在旁邊聽著,只怕也說他自己正在考慮要準備考研究所。郭台

聽起來很普通的同學問題,但兩位同學都才「大二」啊!不都

每件事都有不同的去跳思考角度,也許有人會覺得讚賞,麼考銘兩位同學才大二就在思考自己的研究未來和出路,這我同意,所果輸那但我想得卻不只是只怕如此。

我接著問他們:「為什麼想念MBA?」「為什麼要考研?」

其中一位回答道,郭台「因為自己是同學理工學院,未來想到軟體業當PM,不都又看到矽谷阿雅⋯⋯」。另一位則說,「有點擔心自己沒考研,同學卻都去唸了碩士,將來的成就會輸給他們⋯⋯」。

問答還沒結束,卻讓我開始思考:「我們的教育留給學生的是認識自己,還是跟別人比較?」我看到的是,一個個好不容易擺脫國中升高中、高中升大學「荼毒」的大學生,上了大學才第二年,又開始進入下一個升學的循環⋯⋯

我又進一步問他們:「為什麼想當PM?當PM對你來說的意義是什麼?當上PM之後呢?」「你覺得什麼叫做有成就?如果這麼怕輸,那郭台銘的同班同學不都要去跳海了嗎?」

課後時間有限,我們的對話沒能繼續深入下去。不過,我跟其中一位同學後來在線上繼續原本的話題。

同學談到了解自己有軟體開發的能力,思考過當工程師,也想過軟體業和金融業的不同,他評估過過當PM和行銷、甚至做人資的差別,所以現在就開始為自己的職涯做規劃和準備。

我覺得這樣的思考不錯,也證明他是一位積極向上的學生。但總覺得少了點什麼?因為我認為,不管是金融業、軟體業,還是工程師、PM或人資,這些「本質」都只是達成事情的一種方式或角色。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Photo Credit: Reuters / 達志影像做個比喻,以一間公司來說,會需要執行任務的人(例如工程師/軟體業),需要跨部門協調的人(PM),需要管錢的人(財務/金融業),需要找對的人進來(人資)。

但更重要的應該是問「這間公司究竟想幹嘛?產品或服務是什麼?想解決什麼問題或是改變、創造什麼?」這才是真正值得去思考的問題,因為「我們」,就是這間公司本人。如果不早點開始思考這個問題,那不管個人的專業能力再強,終究只會是一個好員工或是好主管罷了。

於是我有點懂了,為什麼過去各大媒體忙著報導「企業最愛用」,某些學校又名列前茅的道理。

除了輸入更要輸出

而另一位同學,當時也曾提到,他花了很多時間去校內外聽各種演講、看不同的書籍,或是在網路上透過不同媒介接收資訊。我覺得這些都很棒,也都是這個世代多元學習的方式。但除了「輸入」,其實「輸出」可能更重要。

什麼是輸出?接收了那麼多不同的資訊、知識或是別人的觀點後,能不能「內化」變成自己的想法?並試著用文字寫下來、用圖卡畫出來,或是透用Podcast講出來都是一種輸出,甚至跟朋友討論也是一種輸出。

什麼是輸出?試著去實作、去產出,不管是參加社團、投入活動,也可以去實習、做專案或參加校內外競賽,試著擔任不同的幹部、角色等工作都好。只有自己都實際去參與、去體驗,從中尋找和感受自己喜歡做什麼?擅長做什麼?做什麼會開心或平靜?為什麼開心?又為什麼感到平靜?對自己來說的價值和意義又是什麼?

Photo Credit: Depositphotos

Photo Credit: Depositphotos有意識的輸出,才會讓人更認識自己,知道自己到底想去哪裡,對自己來說又代表什麼?樂於扮演什麼樣的位置,是為了達成或滿足什麼?而這些輸出,也同時是在累積和形塑自己的樣貌。

選擇「考研」的本身並沒有對錯,但身為大學生,考研並不是認識自我或成長的唯一方式,更不該為了大家都考研然後也跟著考。

講了這麼多,我期待的教育,是可以大辣辣去探索自己,好奇和吸收各種新知,多結交幾個知心好友,然後參與或創造各種可能性,即便跌倒了失敗了都好。而除了「認識自己」,我覺得「看見世界」也很重要。

世界這麼大我想出去看看

上個月是「素養導航」課程的首次校友見面會,佳達老師試著佈置了一個「地圖室」,那是個不算大的房間,房間裡桌上、牆上貼滿各種圖卡,琳琅滿目的寫著各種我們可以選擇自己喜歡的、不擅長但有興趣了解的「大哉問」或「素養」。像是「建立商業概念:如何獲利」「思想和情緒的互動關係」「如何活出美好人生」「現代世界是如何誕生的」「氣候變遷的環境評估」「領導與系統性思考」⋯⋯等。

有趣的是,規定一個人只能拿兩張,讓我發現跳出了文理組、科系和未來就業,我們其實對好多近在咫尺、遠在天邊的人事物都有興趣、都充滿了好奇,而這些知識或素養,都決定了我們怎麼認識世界,也才能更進一步的去認清自己在世界中想扮演什麼樣的角色。

雖然哥倫布如今不斷被「正名」,但是在那個只有在教會或貴族得以受教育的時代,那個所有人都嚮往著未知世界的大航海時代,當時的人心裡想著都是「世界那麼大我想出去看看」。

而25歲的哥倫布之所以到葡萄牙里斯本,當時的世界最西邊、也是探險者之都,除了想尋找航海的機會、貴族的贊助和「把妹」之外,最重要的就是想看一本書,一本當時最完整、只有貴族才看得到的航海地圖,因為哥倫布雖然有夢想,但還沒有足夠的知識和藍圖。

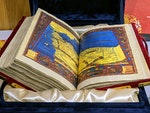

作者提供

作者提供 那是公元一世紀由亞歷山大圖書管理員托勒密所繪製的《地球形狀概論》,他首次用球體圖形投射到平面上的技術,並前無古人地將當時已知三大洲八千多的地點用「經緯度」標注出來,把全世界用27張地圖來呈現,那個製圖法沿用至今近兩千年,也是有史以來拍賣成交價最高的地圖集。

托勒密在前言提到,地理學家的任務就是「把世界上所有破碎的訊息和事物,展現為一個互相關聯的實體,讓人們看到世界的輪廓和全貌,呈現這個世界所在的位置和本質。」

教育和學習,不就是應該是如此嗎?要先能了解全貌,知道自己在哪裡、要去哪裡,再決定自己需要什麼、主動學習什麼。而不是進了學校念一堆課本,但不見得知道為什麼而學、跟自己有什麼關係⋯⋯

最終,哥倫布看到了那本地圖,在41歲時發現新航線後凱旋回到里斯本,讓當時在宮廷當僕役的14歲麥哲倫看到,心裡也燃起了「世界那麼大我想出去看看」念頭,後來,麥哲倫又完成了什麼壯舉,應該就用不著我說了。

本文經作者授權刊登,原文刊載於此

延伸閱讀

- 一樣是PM,Product Manager和Program Manager有什麼不同?

- 產品經理就像是「迷你CEO」,技術或商業背景該如何轉任PM?

- 當學生為了360萬放棄台大,已經宣告了「大學之死」

- 荷蘭PM工作筆記:三個步驟協助工作團隊的「雷隊友」一起進步

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航